Константинополь

Полный текст книги Ле Корбюзье «Путешествие на Восток» (Le Voyage d'Orient, Le Corbusier, 1966). Публикуется по изданию Стройиздат, 1991. Перевод с французского Михаила Предтеченского.

Пера, Стамбул, Скутари — троица. Мне нравится это слово, потому что в нем есть что-то священное.

* Пера (тур. Вейоглы) — Новый город, деловой и культурный район Стмбула; видимо, имеется в виду Старый город (тур. Эминёню), расположенный и» южном берегу бухты Золотой Рог; Скутари (тур. Ускюдар) — азиатская часть Стамбула (прим, перев.).

Мы с папашей Бонналем медленно потягивали мастику ни нашем балконе в Айнали-Чечме, он — перед своим поздним ужином, а я — пообедав в городе и вернувшись через мост. С нашего бельведера через заросшие кипарисами Малые Поля видна бухта Золотой Рог. Там, внизу, Стамбул бросает широкую тень, прорезаясь в гаснущем небе силуэтами огромных мечетей. Когда восходит луна, а мы видели ее дважды, проглядывающееся вдали море связывает в святящуюся цепочку минареты вдоль сумрачной горы.

Спустилась ночь. Сознание постепенно уходило от меня. Снится ли это мне, или это плод фантазии моего рассказчика? Его хриплый голос картавит. Его большие глаза под пышными серыми ресницами после выпитого абсента полны влаги и блестят. Все кажется желтым и сверкает золотом. Весь мрамор византийских дворцов, все сокровища султанов и все драгоценности гаремов! Массивные золотые Венера и Церера венчают у Ханала лестницу дворца Юстиниана, спускающуюся прямо к воде. Позолоченные медные пушки лежат в песке у Шпиля сераля, а также диадемы и толстые а золотые кольца, которые они — эти божественные волнующие одалиски — носили на лодыжках и на округлых змееподобных руках. Обвешанные золотом, с выкрашенными киноварью ногтями, они задыхались от долгого ожидания в свои великолепных клетках на самой вершине этого выступающего в море холма на виду всего Стамбула; и стоило им хоть раз не понравиться господину, как их помещали в мешок, и — хлоп! — в воду, и маленькие рыбки были последними, кто наслаждался их телом, причем папаша Бонналь утверждает, что все их украшения остались там как свидетели. Гармония мрамора поднимается из волн и многократно повторяется вдоль берегов. Насаженные повсюду бесчисленные лилии лишний раз подчеркивают золотистый цвет мрамора под этим вечным солнцем; они распространяют свой тяжелый аромат по порфировым, малахитовым и нефритовым мостовым, среди сверкающего оправленного перламутра. ОНА — не знаю кто, какая-нибудь Теодора — какая разница? — лишь бы у нее были драгоценности из Равенны и большие подведенные черным глаза — ожидает в своей экседре, когда дневной огонь растворится в лунной голубизне. Когда она наклоняется над парапетом лестницы, под которой плещут волны, ее украшения многократно увеличиваются, драгоценности приобретают строгий блеск, и горделивая волна бросает её отражение ей же в лицо. Словно солнца играют в заснувших у портиков глициниях, которые, свесившись к воде, выделяют дурманящий аромат. Небо, словно на иконе, в огненных пятнах, и безумие этого часа кажется почти благословенным. Волны из «пресного моря Европы» приплывают по какой-то изящной кривой; нет, это не сон — берега, в которые они бьются, имеют очертания гигантского рога изобилия, выливающегося в море прямо напротив Азии, чьи горы улыбаются горизонтальной буддийской улыбкой в тени алтаря, в желтом блеске покрывающего его золота...

Но довольно этого отвратительного желтого. Я упрямо уверяю папашу Бонналя, что это еще не все. Мне хочется, чтобы у бухты Золотой Рог был Стамбул, чтобы Стамбул был белый, как мел, чтобы свет был кричащим, чтобы купола еще больше подчеркивали нагромождение молочно-белых кубов, чтобы устремлялись вверх минареты и чтобы небо была голубым. И тогда кончится вся эта развратная желтизна и все это проклятое золото. В белом свете мне хочется видеть совершенно белый город, оттеняемый лишь зелеными кипарисами. И чтобы голубизна моря соответствовала голубизне неба.

И вот мы приехали морем, чтобы посмотреть что и как.

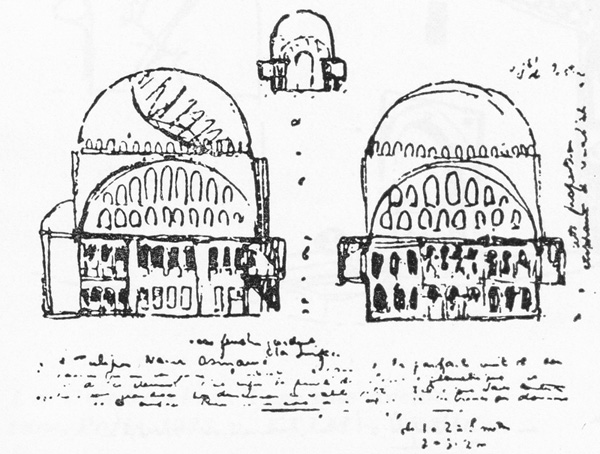

Это был крюк и вообще странная затея, которая обернулась нам клопами в Родосто и тринадцатью часами качки на маленьком суденышке. Как и русские паломники, во время другого перехода ждавшие появления Святой горы, мы были на палубе полны ожидания, когда же покажутся семь башен. Потом были маленькие мечети, потом большие, потом руины византийских дворцов и, наконец, Айя-София и Сераль. Мы вошли в Золотой Рог между Перой, когда-то управлявшейся генуэзцами, и собственно Стамбулом с его бесчисленными минаретами, причем и Пера, и Стамбул возвышались на взгорьях друг напротив друга, — я был крайне взволнован, ибо приехал, чтобы восхититься тем, о чьем великолепии я много знал.

Со свинцового неба лил дождь, от чего море стало серым. Золотой Рог стал грязным, а его берега расплылись, словно края болота. Грязные, словно старые стены, мечети выделялись на фоне темных деревянных домов, проглядывавших среди деревьев. Я даже не увидел Ускюдара — он остался позади, а я забыл посмотреть.

Матросы и грузчики что-то кричали и со своих лодчонок, которые жутко бросало на волнах, забрались на наше суденышко. Нас выгрузили, как скот, и мы в полной растерянности оказались посреди улицы, где кишела толпа греков, немцев, французов и вся эта подозрительная ближневосточная смесь. Стояли омнибусы и лил дождь. Дождь шел в течение четырех дней, и все было охвачено серой проказой... Три недели я ждал, пока этот груз свалится с моей души. Нужно было работать и особенно стараться полюбить все это.

Что касается по-царски распавшейся Византии, то, я думаю, ее уже нельзя воскресить. Ее дух покинул немногие из оставшихся камней.

В течение трех недель я раздувал свою злость против всех этих вещей, которые — что меня страшно раздражало — были разряжены на свой собственный лад, будто собрались на свидание. Август тоже выходил из себя. И я с тревогой задавал себе вопрос, не идиот ли я, если меня не радуют ни Стамбул, ни Пера, ни Ускюдар.

Я совершил, наконец, свой путь в Дамаск, я понял это великое единство и день за днем жил этими триедиными принципами. Я думаю, что они взаимно необходимы друг другу, ибо их характеры глубоко различны, но тем не менее они хорошо дополняют друг друга. Пера, Стамбул, Ускюдар — троица! Да, потому что спокойная смерть всюду здесь имеет свои алтари и потому что она объединяет души в одинаковом покое и в одинаковой надежде. Однако Ускюдар решительно окутан тайной своих кипарисов, где, никого не беспокоя, покрываются мхом тысячи и тысячи могил, и на другом берегу Босфора он противостоит Пере и Стамбулу, то есть Европе. Расположенная на взгорье Пера глядит на раскинувшийся на холмах Стамбул и словно стремится к нему. Разделяющий их Золотой Рог загнивает в свой бесформенности и неподвижности. Но их соединяют два моста, один почти заброшенный, а другой сотрясаемый лихорадочной жизнью. Кроме того, их соединяют сотни проворных и почти незаметных лодок, снующих между надутыми парусами и тяжелыми корпусами пароходов, хриплые гудки которых сопровождаются мощными выбросами черного дыма, относимого дующим с Босфора ветром прямо на Стамбул, где он облизывает копотью белые стены бедных мечетей. Эти образованные лодками мосты открываются ночью, чтобы выпустить из бухты целые флотилии парусных суденышек, которые, как корабли Улисса, спустив паруса и сняв мачты, в шуме и ругани проскальзывают между баркасов; а затем справа и слева они образуют целый лес мачт, подрагиваемых морской зыбью и в ярком полуденном свете напоминающих неподвижные минареты.

Левантинец снует вокруг своей знаменитой башни здесь, в Пере, заливаемой дождями и в силу своей скученности похожей на Нью-Йорк, хранящей дремлющего турка в состоянии непреходящего кейфа. В то время как деревянные домики с широкими крышами согревают своими фиолетовыми тонами в прохладе щедрой зелени, заключенной в ограды, тайна которых меня восхищает, — в Пере царит отравленная атмосфера в каком-то неумолимом свете. И каменные дома словно наперегонки карабкаются вверх, возвышаясь, как поставленные на попа костяшки домино, и демонстрируя две белых, изрешеченные окнами стены и две стены красно-бурых, как высохшая кровь. И ничто не смягчало суровости этой неистовой силы. Там нет ни одного дерева, потому что им просто негде расти. Улицы тянутся вверх, как сумасшедшие, и вызывают у людей одышку, как вызывает ее жажда наживы. На многих узких улочках дома совсем лепятся друг к другу. И такая цельность, такая гармония и даже такое соперничество во всей этой лихорадочной гонке, что их единство создает какую-то своеобразную красоту. Пера — ужасное, сухое, бессердечное и безжалостное скопище камня, как разрушенная Мессина, — все-таки грандиозна и прекрасна вокруг своей огромной круглой башни, напоминающей воинственную сторожевую вышку, надменную, словно кондотьер.

Здесь нет возвышающихся соборных колоколен и нет колоколов. И для кого вся эта набожность? Здесь есть поклонницы наслаждения, они стремятся выглядеть красивыми, они иногда даже просто шикарны. Но, увы, в отличие от своих соперниц в Бухаресте, они в этом не преуспевают!

Набережная бухты Золотой Рог находится в ужасном состоянии, как и въезд на Новый мост. Улицы сходятся к нему, как сходятся образующие к горлышку воронки. Кругом крик и толчея! Тебя толкают, ты толкаешь и, наконец, втискиваешься на мост в плотной орущей толпе, с которой едва справляется бригада сборщиков пошлины весьма грубого вида, в белых кителях, которые растягивают руки, наполняют свои сумки, рычат, гримасничают и имеют весьма растрепанный вид, обусловленный тем грязным ремеслом, от которого твердеют их сердца и становятся такими же грязными их большие руки, принимающие грязные монеты.

Вся эта давка на узком берегу — это Галата, вдающаяся в море, где в смрадном зловонии лепятся друг к другу дома. Грузчики, рыбаки и моряки здесь пьют мастику, продают рыбу и едят начесноченную пищу. Но богатые банки возводят здесь отели, пароходные компании устраивают свои отделения, а таможенные службы — свои конторы.

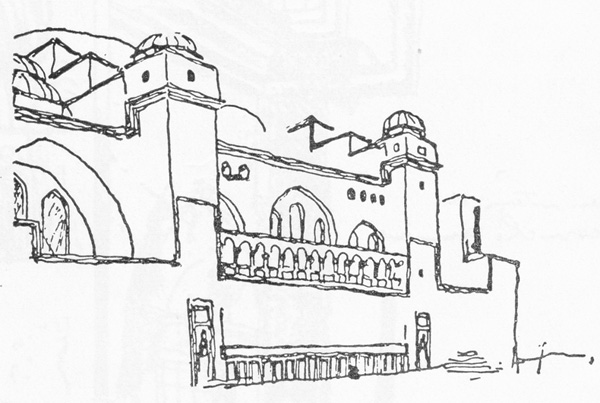

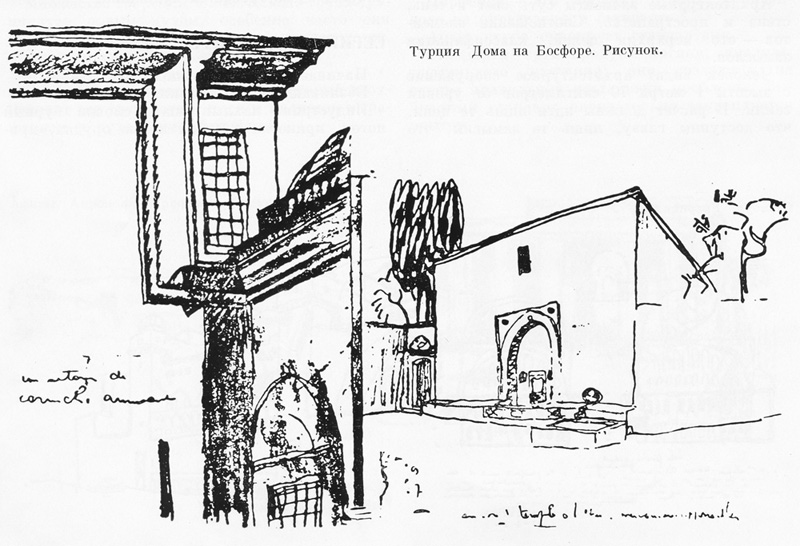

Попав собственно в Стамбул, еще примерно с четверть часа ощущаешь этот нечистоплотный поток. На улицах проститутки, пренебрегающие многовековым турецким укладом жизни, и продающиеся алчным торговцам. И даже храмы Аллаха забрызганы грязью. Потом поднимаешься вверх, постепенно уходишь дальше и, попадая в улицы, вдоль которых тянутся кладбища и тюрбе, находишь тишину около какого-нибудь красивого, словно храм, фонтанчика, охраняемого одиноким кипарисом. Входишь в узкие улочки, разделенные большими деревянными домами конаками или более скромными постройками, которые соединяются с соседними посредством высокой глухой стены. Улочка искривляется, и видишь только две высоких розовых, как мясо семги, стены. И чувствуешь себя совершенно умиротворенным, полным счастья жизни, ощущаемой за этой полуметровой толщей кирпичной или каменной стены и ревниво скрытой в наполненных грезами садах. Верно, это темницы, но темницы одалисок. А для нас это словно скорбные, меланхоличные, благотворные стансы... На вершине каждого холма, среди которых и собственно Стамбульский холм, доминируют и святятся белизной «великие мечети», окруженные яркими кладбищами с красивыми надгробиями. «Хане» создают, вокруг них целую армаду маленьких куполов, а отдельно стоящие у пустынных папертей кипарисы смыкаются в едином движении с веселостью минаретов, с черной строгостью их жестких страдающих очертаний; складки на их стволах свидетельствуют, насколько они почтенны. Мне хотелось бы сказать что-нибудь о турецкой душе; но мне в нее не проникнуть! Есть в ней какая-то безграничная безмятежность. Клеймя ее, мы называем ее фатализмом; назовем же ее «верой». Как-то я говорил о розовом, нет, о розовом и голубом; именно о голубом, ибо горизонт моря голубой и небо тоже голубое. И здесь совершенно незаметно, где кончается один цвет и начинается другой. Поэтому это какая-то неограниченная и улыбчивая вера. Я же, увы, знал только мучительную веру, что и позволяет понять то чувство дружбы, которое я питаю к тем, кто остался там (я говорю «там», потому что надо было от них уехать, потому что мне плохо и потому что мы держим курс на Бриндизи, а это на пути домой!). А их острые глаза и огромные носы? Это показатель бурь, мгновенно разражающихся ураганом. Наверное, их выражения чувств и необузданная ярость представляют собой грандиозное зрелище! В глубине их души таится страшная и грозная гидра. Излишняя безмятежность приводит к страданиям от меланхолии. Вот что я хотел сказать. Я видел их безмолвных в гибельном огне — Стамбул горел, словно дьявольское жертвоприношение. Я ощущал их мистицизм, пронзающий надежду перед лицом Аллаха! И я преклонялся перед их безмолвием и их непроницаемыми лицами — прошением к Неведомому и скорбным символом веры в их прекрасных молитвах. А потом мое ухо пресытилось их обмороками души в лунные или безлунные стамбульские вечера. И неровные протяжные призывы муэдзинов на всех минаретах! Огромные купола замыкают тайну запертых дверей; минареты возносятся высоко в небо; черно-зеленые кипарисы ритмично подрагивают на фоне побеленных известью высоких стен точно так же, как и на протяжении всех предшествовавших трудных и трагических веков. Отовсюду виден уголок моря. Парят орлы, описывая над строгим геометрическим строем мечетей идеальные кривые, прочерчивающие в пространстве огромные мнимые горизонтальные круги. В этот час на каменном обелиске ипподрома, который служит ему пристанищем, почти всегда сидит орел; из-под своих черных крыльев он глядит не только на муэдзинов, стоящих на двух соседних минаретах, но и на всю голубую и рыжеющую вдали Азию с ее бесконечными горами, воспринимаемыми как какой-то удивительный соблазн.

В каждой мечети молятся и поют. Каждый омывает себе губы, лицо, руки и ноги и падает ниц перед Аллахом, касаясь лбом циновки; слышатся хриплые стоны, складывающиеся в восхитительный ритмичный ритуал. На возвышающейся над полом храма кафедре, присев на четвереньки и сложив руки для молитвы, имам отвечает сидящему в михрабе другому имаму, который и ведет службу. Иностранцев безжалостно выталкивают за дверь. Однако несколько раз мне удавалось присутствовать на богослужениях, скрючившись где-нибудь в полутемной нише, а может быть, и по причине совершенно счастливого вида, которого я не могу скрыть. В исламском мире их миллионы, кто в эту минуту, разведя руки, устремляет свой взор в сторону черного камня Кааба в Мекке. Бесконечные горизонты впиваются в кроваво-красный солнечный диск, когда все лица излучают одинаковое поклонение. Трагическая душа во мраке безлунных ночей, привычка глашатаев пожара сказала здесь все.

Стамбул представляет собой очень плотную агломерацию; жилище простого смертного всегда деревянное, храм во славу Аллаха — всегда каменный. Я уже говорил, что на склоне этого огромного холма образуется своего рода ковер из фиолетовой шерсти, утопающей в изумрудных тонах; а расположенные на гребне мечети являются для него как бы драгоценными пряжками. Здесь только два типа архитектуры — большие приплюснутые черепичные крыши и луковичные купола мечетей с торчащими вверх минаретами. Постройки обоих типов соединяются кладбищами. Когда в переуплотненном Стамбуле случаются пожары, становится страшно. Ночью по улицам бегают глашатаи, стуча окованной железом палкой по каменным мостовым. И само по себе это столь же торжественно, как и под сводами парижского Нотр-Дам, — весь этот шум, открывающий проход в толпе со священной утварью к святому причастию или к святым прелатам.

Пожары происходят почти каждую ночь. А если еще и ветер — своего рода скрытая месть, то Стамбул катастрофически выгорает. Это чудовищно. Это какой-то феноменальный факел, который мы, европейцы, наблюдали полными ужаса глазами. Видя, как распространяется пламя, можно подумать, что все это давно предрешено. И в такую предательскую ночь турецкая душа вооружается смирением; окна остаются погашенными и никто не бодрствует. Стоит такая тишина» что тот, кто ее не слышал, не может себе представить. — ...Где-то далеко наше чуткое ухо различает стук металла по уличным камням, и вдруг в полной темноте раздается жалобный крик ужаса человека, погибающего от коварной стихии. Это длится долго, несколько секунд. Все сотрясается в каком-то восточном ритме, напоминая древнегреческие хоры, и проваливается в хрипе.

Заговор ночи и тишины продолжается, и вдруг неожиданно совсем близко от нашего дома слышится звон металла о камень и тревожно-жалобный крик. Человек кричит, что в таком-то месте пожар. И если здесь живут родственники пострадавших, они быстро одеваются, толкают деревянную калитку и бросаются в лабиринт обсаженных деревьями улочек, которые ночью кажутся еще темнее.

Словно беспорядочные выстрелы, справа и слева, и внизу у морского берега, и еще дальше в Керим-Паше раздаются, словно кровопускания, те же самые крики. И сопровождаемые гибкими кипарисами, эти крики ползут вверх, повергая в дрожь всех спящих в своих конаках. На большой круглой генуэзской башне в Пере зажигаются четыре огня. Напротив, на гребне Стамбульского холма, на пожарной каланче в Сераскиё зажигаются два огня. Зажглись огни и в Мраморном море, и в бухте, и на кладбищах — в Хас-Кёй, в Топ-Хане и в Ускюдаре, означающие, что в Стамбуле очередной пожар.

Поэтому говорят, что этот город каждые четыре года меняет кожу! Неизменными остаются лишь мечети в окружении своих хане. В языках пламени эти неуязвимые храмы Аллаха, еще более мистические чем прежде, продолжают сиять алебастровой белизной!

Добавить комментарий