Ле Корбюзье. Ирина Эрн

Статья искусствоведа Ирины Владимировны Эрн «Ле Корбюзье». Публикуется по изданию: Журнал «Декоративное искусство СССР», 1966 г. — № 1. — С. 16—23.

27 августа прошлого года не стало Ле Корбюзье.

Из жизни ушёл человек, творчество которого в течение полувека не переставало привлекать внимание архитекторов и художников всего мира, вызывая ожесточённые споры и не оставляя никого равнодушным. В советской печати пока нет работ о Ле Корбюзье, почти нет и переводов его книг, хотя отдельные тома его «Полного собрания трудов» нередко можно увидеть на рабочих столах архитектурной молодёжи. Отсюда ряд укоренившихся превратных представлений, обобщений, чересчур поспешных, — плод незнания и невозможности ознакомиться с его теорией по первоисточнику. А между тем без изучения вклада Ле Корбюзье невозможно уяснить себе пути развития современной архитектуры, её истоки и коренные проблемы.

«Раскрытая рука». Монумент в Чандигаре. Модель

Личность Ле Корбюзье и его творчество — исключительное явление в архитектуре XX века. И не только в силу его многосторонней одарённости, но главным образом потому, что свое призвание он видел в переустройстве всего окружения человека средствами архитектуры и искусства, в создании для него новой гармонической среды. Эта осознанная цель и чувство своей ответственности за её достижение в соединении с острым умом теоретика и темпераментом бойца придавали его действиям целеустремлённость, далеко выходившую за рамки деятельности архитектора. Эта целеустремлённость объясняет этапы его творческого пути, меты которого проходят не от заказа к заказу, а обнаруживают внутренний ход развития одной определяющей идеи. Его творческая биография поистине трагична, так как, взяв на себя титанический груз задачи, неразрешимой без радикальных изменений социального порядка, Ле Корбюзье не находил в окружавшей действительности тех сил, которые способствовали бы её решению.

С первых же выступлений Ле Корбюзье речь шла о широком круге идей, о цельной концепции, охватывавшей всё многообразие окружающего человека предметного мира: от мелкой принадлежности домашнего обихода до дома, улицы, города и дальше, не ограничиваясь и его пределами. Не отступая ни перед одним из логических следствий новых потребностей «индустриального» века, используя в полной мере энергию его технической мощи, Ле Корбюзье ищет новые формы для окружения, отвечающего запросам и духовному складу человека нашего времени. Его новаторство, одна из самых характерных черт его личности, имело крепкую основу в объективных законах развития архитектуры. Ле Корбюзье был гениальным выразителем того нового, что пробивалось к жизни, он улавливал раньше других признаки этого нового, давал ему форму и помогал появиться на свет, умел распознать его истоки в прошлом и предвидеть будущее развитие.

Основы его творчества складываются из многих элементов, обусловленных как его биографией, так и эпохой. Прежде всего характер образования — не в архитектурной школе, а во время поездок по странам Европы и Малой Азии, в процессе работы (в течение нескольких месяцев) в мастерских у Перре, а затем у Беренса. Эти поездки были его подлинными «университетами» — не только школой мастерства, но источником многих тем, которые он разрабатывал всю жизнь. Шесть недель, проведённых в Афинах у Парфенона, где он изучал, в буквальном смысле осязая, лежавшую в развалинах колоннаду и постигал тайну её пластического совершенства, были для Ле Корбюзье открытием, значение которого для его последующего развития трудно переоценить. Здесь находятся истоки скульптурности его произведений последних лет, в которых искусство пластического завершения архитектуры (того, что Ле Корбюзье называет modenature) достигает высокой степени зрелости и мастерства. «Без пластических поисков, без чувства пластики, без настоящей пластической страсти Ле Корбюзье не был бы создателем форм, которые появятся постепенно в его работах градостроителя и архитектора» [Le Corbusier. Oeuvre complete. 1946- 1952, Zürich, 1955, p. 229.].

От путевых заметок и зарисовок первых путешествий, где тема народного зодчества занимает важное место, проходит нить к последним постройкам Ле Корбюзье. «Вынужденный защищать права изобретения, я брал в свидетели прошлое, которое было моим единственным учителем и продолжает быть моим постоянным суровым наставником. Каждый разумный человек, брошенный в неизведанность архитектурного изобретения, может найти основу для своего движения лишь в уроках, данных веками; памятники, отобранные временем, обладают постоянными человеческими ценностями. Можно назвать их, фольклором — понятие, которым хотят выразить вершину творческого духа в народных традициях, простирая эту область от домов для людей до домов для богов» [Le Corbusier, Entretien avec les Etudiants des Ecoles d'Architecture (L'Architecture, 11), Paris, 1957]. Но из прошлого Ле Корбюзье выбирает лишь то, что, по его мнению, сохранило живую связь с современностью. Он пристрастен в своём отборе и далёк от сентиментального любования стариной. В цивилизациях прошлого он ищет не патину времени, а то, что, по выражению Р. Гароди, является в человеке основным: творческий акт человека, трансформирующего природу, общество и самого себя, образ человека, который не является чем-то раз и навсегда определённым...» [Garaudy R., L’Ecole de Paris et l'humanisme de notre temps. - «Les Lettres frangaises» N 1064, 21-27 janv. 1965].

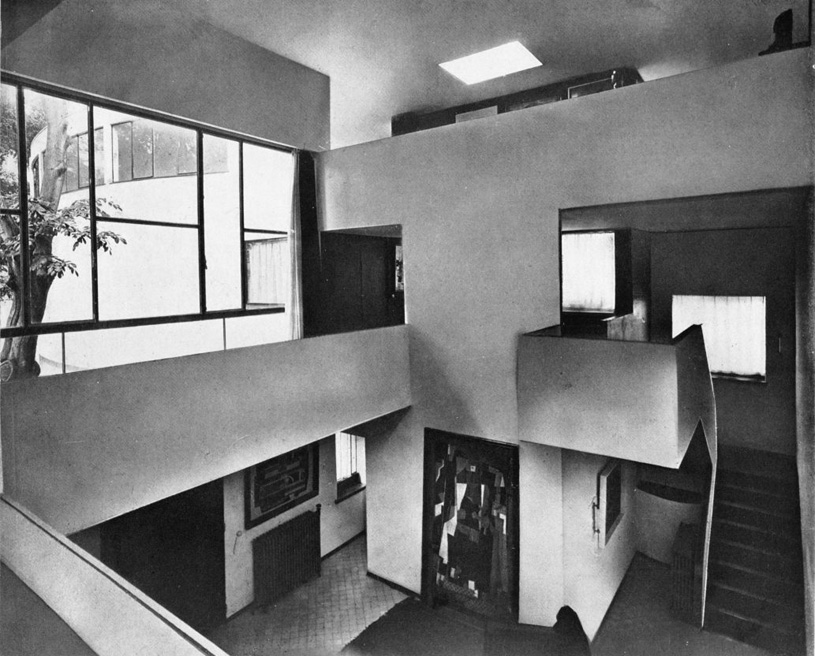

Павильон «L’esprit nouveau» на парижской выставке. 1925

Сложный сплав творчески переработанных и «снятых» влияний мировой художественной культуры, не ограниченной рамками времени или географических границ, определяет многие черты архитектуры Ле Корбюзье. Возросший интерес к творчеству народов всех континентов и эпох был характерной особенностью художественной атмосферы, в которой в 20-х годах складывались во Франции передовые течения живописи и архитектуры. В своих поисках нового архитектурного языка Ле Корбюзье был тесно связан с этими течениями. Не только в силу того, что сам он был живописцем и скульптором, но ещё и потому, что в области архитектуры он ставил перед собой задачи пересмотра основных принципов композиции, самих понятий объёма, пространства, перспективы, пропорций,— задачи, близкие к тем, которые стояли и перед художниками, шедшими дальше по пути, намеченному Сезанном.

Если в ранний период (до 1925 г.) живопись была для него опытным полем поиска форм, пропорций, системы геометрических построений (которыми позднее он смог воспользоваться в архитектуре), то в работах последнего двадцатилетия всё чаще встречаются примеры прямого включения живописи и скульптуры в архитектурное целое. Начиная с 40-х годов Ле Корбюзье выполняет ряд стенных живописных композиций в уже существующих зданиях. Их прямым продолжением были картоны для ковров, которые привлекали внимание Ле Корбюзье как способ введения монументальной живописи не только в общественные здания, но и в жилище.

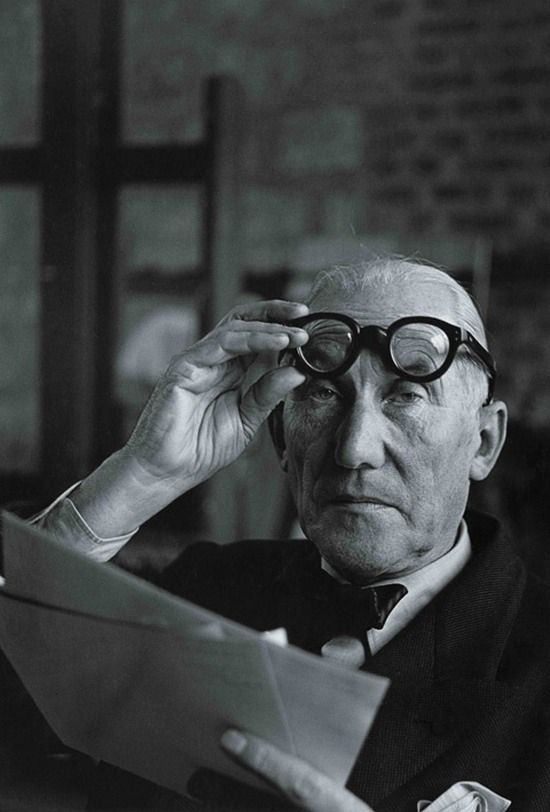

Дом в Марселе (1947-1952). Схема солнцезащиты

В зарубежной литературе широко распространено мнение о дуализме в творчестве Ле Корбюзье, о его отказе в работах послевоенного времени от прогрессивных когда-то позиций. Действительно, изменения в характере произведений Ле Корбюзье, в их образном строе несомненны. Но в самом ли деле это уход в сторону «барочных» настроений или результат последовательного развития, этап раз выбранного пути?

Для самого Ле Корбюзье вопроса о переходе на другие позиции не существовало. В конце жизни он не отказывается ни от одной строчки, написанной им ранее: напротив, он ставит условием, чтобы переиздание его книг было факсимильным. Но он снабжает их новым предисловием, и несколько фотографий последних работ, данных без комментариев, устанавливают родственную связь с его ранними постройками. В предисловии к своей переизданной книге «К архитектуре» (вышедшей впервые в 1923 г.) Ле Корбюзье говорит: «В том же духе продолжался путь, приведший к произведениям позднего возраста, когда искусство достигает расцвета, или, если угодно, зрелости. Чрезвычайно утончённые знатоки выставок (в Париже или США) квалифицируют меня сегодня как «барочного» архитектора. Для меня это самый ужасный ярлык, какой только может быть. Меня называли «грязным инженером» в 1920 году (и я это принимал), и вот я уже нахожусь на другом краю адской пропасти — на противоположном... Что ж, счастлив тот, кого в 70 лет ещё осыпают ругательствами!!!» [Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, 1958, p. VI.].

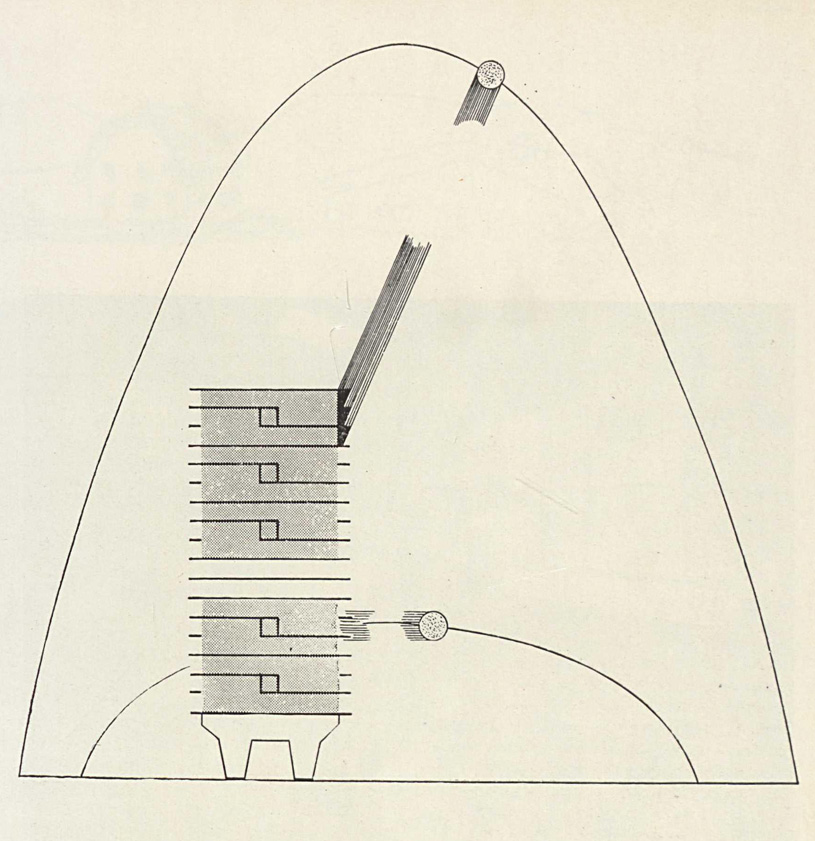

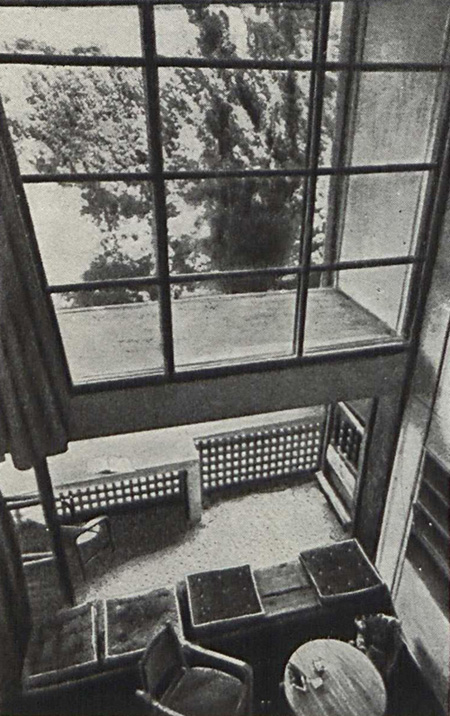

Вилла Ля Рош в Отейле. Париж. 1923

Критики, ищущие противоречий во взглядах Ле Корбюзье в различные периоды его жизни, недостаточно учитывают историческую обусловленность сформулированных им принципов, из которых одни являлись фундаментальными и оставались основой его творчества до конца его дней, другие имели тактическое значение и были вызваны злободневными нуждами момента. Творчество Ле Корбюзье можно разделить на два периода лишь очень условно, не теряя из виду связи между ними. Первый период — время выработки цельного архитектурного мировоззрения, создания теоретической платформы и первых реализаций, которые у Ле Корбюзье неизменно играли роль творческих лабораторий. Это время борьбы за становление новой архитектуры, «тотальной чистки» от пережитков старых воззрений, того «выкуривания» (по выражению Ле Корбюзье) «насекомых, переполнявших дома» [Le Corbusier. Oeuvre complete. 1946-1952, Zürich, 1955, p. 229.], которое требовало и «тотальных» методов, чтобы быть эффективным. К этим годам активной пропаганды новых идей относится большая часть книг и выступлений Ле Корбюзье. Главная задача этого времени — градостроительство. Тогда же Ле Корбюзье сформулировал «пять пунктов архитектуры» — поразительный по краткости и глубине итог усилий всего XIX века на пути раскрепощения архитектуры от сковывавших её догм. Это — свободный план, стена — мембрана, ленточное окно, открытое пространство под домом, стоящим на отдельных опорах, крыша-сад, ставшие возможными благодаря современной строительной технике и подразумевающие также новую градостроительную основу (ликвидацию улицы-коридора, свободные озеленённые пространства между домами и т д.). Для Ле Корбюзье «пять пунктов» никогда не были стилистическим рецептом: конкретные формы его построек 20—30-x годов были обусловлены как ступенью развития новой архитектуры, которая ещё только искала свой язык, так и влияниями художественной среды. Но уже тогда он понимал, что будущее развитие новой архитектуры не может ограничиться «кубистическими» формами её младенчества. «Новая архитектура делает первые шаги, она родилась. Она уйдёт далеко от дорог, на которых находится сегодня. Завтра появятся вещи, которые мы не можем себе представить в настоящих условиях. Не надо беспокоиться о сегодняшнем дне — это лишь заря нового времени» [Le Corbusier. Oeuvre complete, 1910-1929. p. 10.].

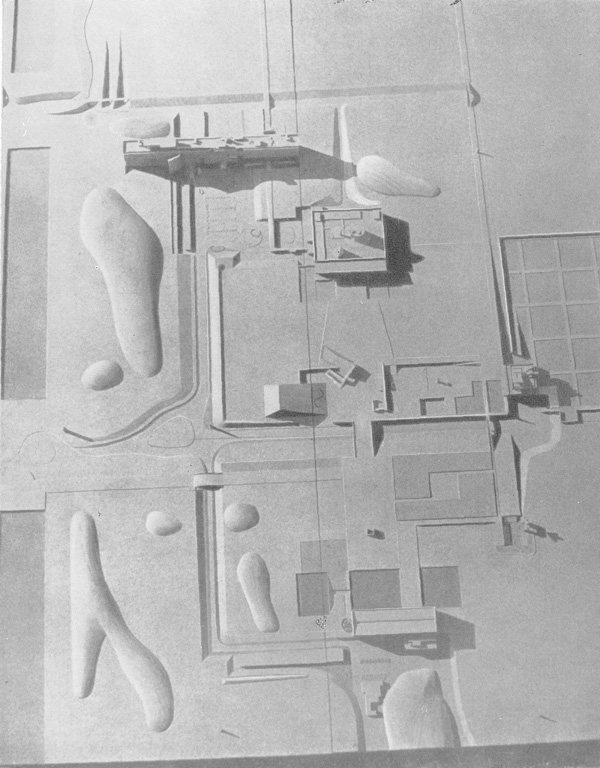

Чандигар. Капитолий

Архитектура Ле Корбюзье в послевоенные годы становится богаче и сложнее: от лаконизма ранних построек, отражающих влияние мира машинной техники, он приходит к языку более пластичному, передающему в опосредованном виде более широкий круг чувств и представлений. Но сам он не считал этот язык и эти формы единственно возможными, допуская бесконечное количество решений в вопросе как строить (например, выявлять конструкцию, или нет) и видя в этом дело индивидуальной эстетики. Главным для него была не та или иная трактовка темы, а здравый подход к решению основных моментов, который начинается с программы и проявляет себя как в системе конструкций, так и в плане и разрезе здания: «от тех вещей, которые относятся не к аспекту, а к самой сути, зависит судьба архитектуры» [Le Corbusier, Entretien avec les Etudiant des ficoles dArchitecture, Paris, 1957 (L’architecture, 10).]. В послевоенных работах Ле Корбюзье, где, казалось бы, преобладают формальные поиски, — в основе всегда лежит решение того или иного трудного и фундаментального вопроса, касающегося этой сути.

Свободный план, то есть планировка помещений независимо от конструкции здания (его железобетонного или металлического каркаса), ломал веками установленное представление о помещении как о замкнутой ячейке, жёстко отгороженной четырьмя стенами от соседних ячеек. Изменилось понятие внутреннего пространства, иными стали его связи с другими пространствами интерьера, с наружным пространством.

Чандигар. План Капитолия

Новое значение в архитектуре приобретает полихромия, которая является непосредственным следствием «свободного плана», подчеркивая его ситуацию, зрительно приближая или удаляя стену. Иногда она скрывает недостатки строительства и усиливает эмоциональную выразительность целого. Впервые примененная Ле Корбюзье в поселке Пессак (Бордо) в 1929 году, полихромия получает сильное звучание в его работах послевоенного времени. Сопоставление различных материалов Ле Корбюзье использует как одно из действенных композиционных средств для архитектурной характеристики здания. Естественные материалы часто фигурируют наряду с железобетоном в его работах 30-х годов. В 1942 году он говорит о бесконечных ресурсах последних технических изобретений, которые в ряде случаев могут выступать в согласии с традиционными материалами и приёмами.

Ле Корбюзье никогда не бросает раз появившуюся идею (касается ли это градостроительства или только архитектурной детали). Он терпеливо разрабатывает её и возвращается к ней, казалось бы, внезапно, на разных этапах пути, так что, по его собственному признанию, «сразу возобновляется контакт между новым этапом и предыдущим и непрерывность устанавливается через все перипетии существования» [Le Corbusier, Oeuvre complete, 1946- 1952, Zürich, 1955, p. 229.]. Этот контакт и эта связь идеи выступает даже при беглом обзоре главных работ Ле Корбюзье послевоенного времени.

Дом в Марселе. 1947—1952

Для создания жилого дома в Марселе (1947—1952) Ле Корбюзье понадобилось 40 лет подготовительной работы (первоначальная идея коллективного жилища восходит к 1907 г.). Это эксперимент в области современного жилища, проверка целой серии строительных идей (нормализации и стандартизации конструктивных элементов, современных методов и средств организации строительства) и вместе с тем плод разработанной градостроительной системы. Определяющий принцип: увеличить высоту здания, убрать внутренние дворы, вытянуть квартиры в глубину корпуса (а это становится возможным благодаря стеклянной фасадной стене), чтобы при той же плотности населения дать большие зелёные пространства между постройками и открыть каждой лоджии вид на окружающий ландшафт.

Церковь в Роншан. Интерьер. 1950—1955

Социальная сторона этой архитектуры заключается в самой программе дома, где собственно жилье сочетается в одном здании с целой сетью коллективного обслуживания (ясли, детский сад, ресторан, комнаты для приезжающих и т. д.) и определённым образом организует быт жильцов. В квартире (расположенной в двух уровнях) Ле Корбюзье разграничивает различные зоны, сохраняя при этом цельность внутреннего пространства: в антресольной комнате нет торцовой стены, она открыта в общую комнату и через неё связывается с лоджией. Перегородка между детскими комнатами сделана раздвижной. В условиях гораздо более сложной программы, чем та, которая лежала в основе вилл 20-х годов, здесь получают развитие стеклянная стена-мембрана с развитой солнцезащитной системой лоджий, отдельно стоящие опоры, наконец, крыша с целым комплексом спортивных и детских учреждений. Мощная пластика этих форм, дополненная полихромией, раскрывает палитру новых средств выразительности. Впервые «грубый» бетон (оставленный без отделки после снятия опалубки) вошел здесь в семью «благородных» материалов благодаря ряду композиционных приёмов — сильному контрасту (например, с безукоризненной поверхностью зеркального стекла входных дверей), выявлению его фактуры — следов деревянной опалубки введению в некоторых местах цементной обмазки, наконец, появлению цвета, рядом с которым естественная окраска бетона приобретает новое цветовое качество. Почти одновременно с домами в Марселе и Нанте строилась церковь в Роншан (1950—1955), — может быть, наиболее личное из произведений Ле Корбюзье. Он характеризует эту постройку одним словом: свобода. Здесь он возвращается к впечатлениям ранних лет — к Парфенону, чтобы самому создать архитектуру, говорящую исключительно языком «чистых форм, находящихся в точных отношениях». Результат — цельность замысла, того, что Ле Корбюзье называет «намерением» (intention), которое архитектор вкладывает в своё произведение и которое сообщает единство всем его элементам. Бедность материальных ресурсов претворена здесь в свободу от всего лишнего, условного. Она составляет основу, на которой развёртывается неисчерпаемое богатство композиции.

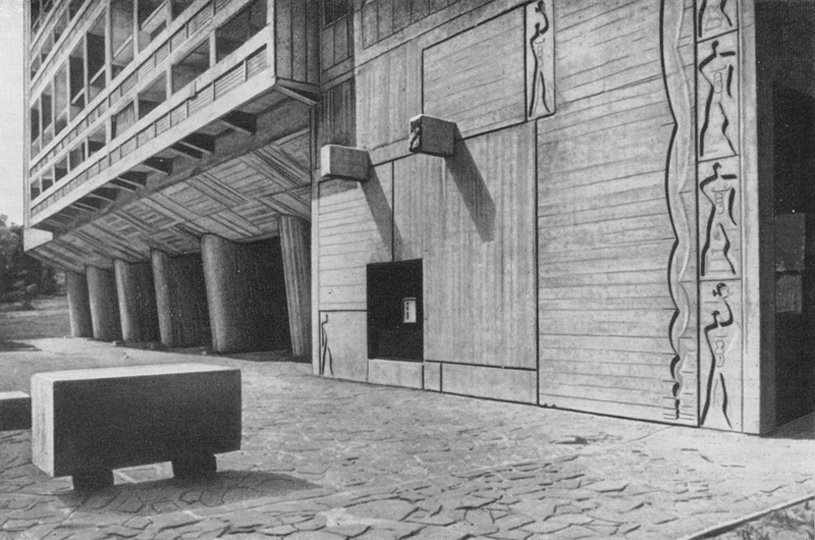

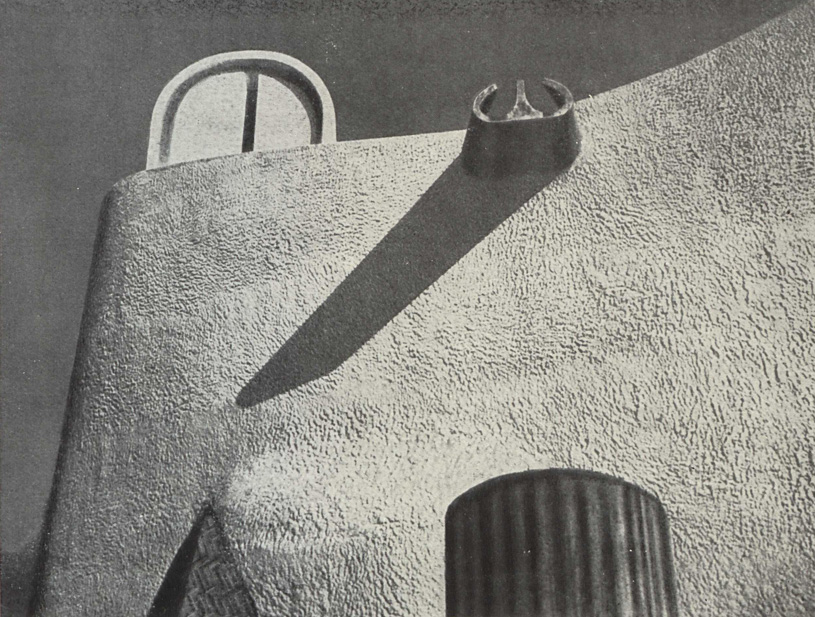

Дом в Марселе. Фрагмент фасада. 1947—1952

Пейзаж, его «четыре горизонта» — исходный момент в архитектурном замысле церкви, в создании эффекта «зрительной акустики» (способности, по выражению Ле Корбюзье, распространять влияние своих форм далеко вокруг и в свою очередь испытывать влияние окружающих пространств). Так, знаменитая южная стена церкви, выступающая наружу, плавно отклоняется в сторону, образуя раструб, и широко раскрывает пределы церкви, продолжая их в окрестные дали. Стена, в своем начале, в западной части, имеющая у основания значительную толщину, постепенно суживается к концу и как бы сходит на нет благодаря завершающему её срезу, острие которого уходит в окружающее пространство. Таким образом, весь пологий склон холма перед восточной стеной с алтарём под нависающей крышей (место собрания многотысячной толпы паломников) включается в архитектуру здания.

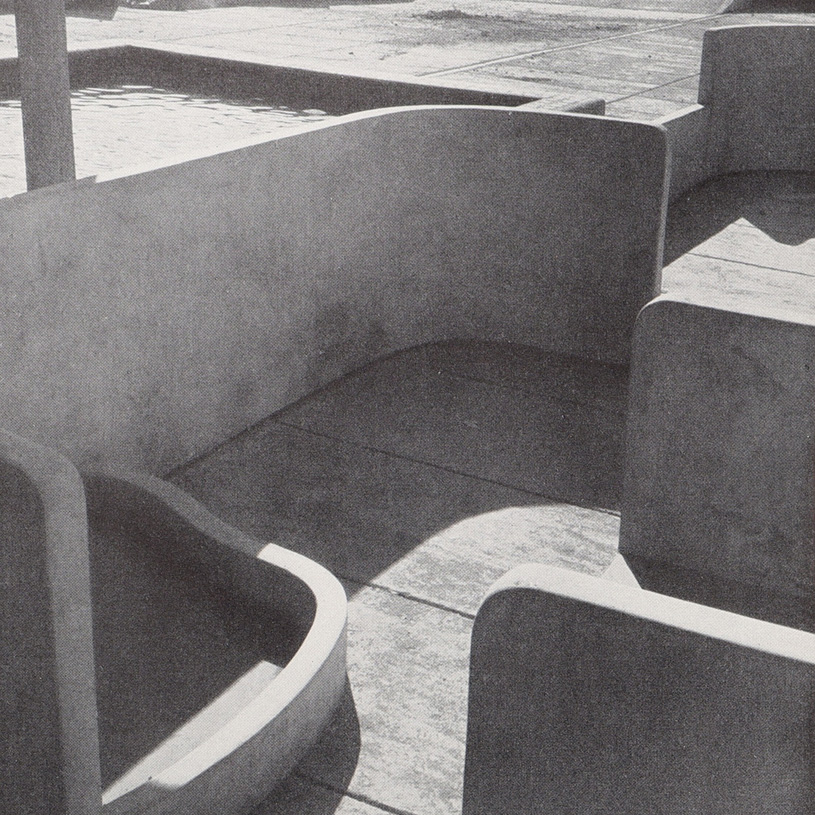

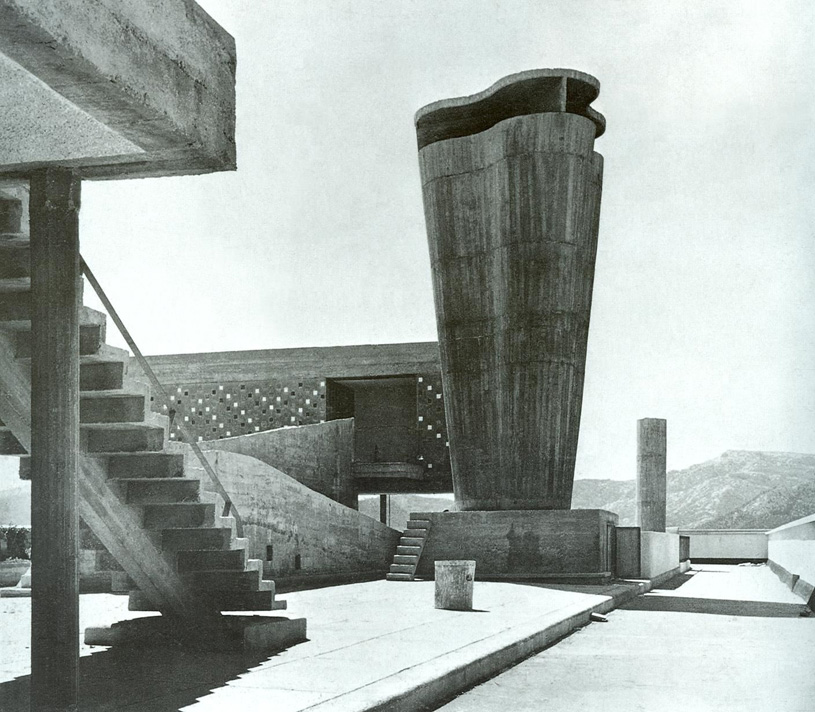

Дом в Марселе. Крыша. 1947—1952

Пластическая законченность форм в этой постройке Ле Корбюзье доведена до степени скульптуры. Первостепенна роль разнообразно использованного освещения в композиции церкви: сильные контрасты падающих теней наружных объёмов и нюансы светотени в интерьере, с его комбинацией разных по величине проемов с различными откосами, с узкой световой щелью в месте примыкания крыши к стене, которая получает отзвук в прозрачной стеклянной «обвязке» большой входной двери. Целая система проемов и отражающих плоскостей дает сильный поток света в каждом из трёх полукуполов, которые возвышаются над крышей и служат своего рода «светозабирающим» устройством.

После нескольких десятилетий работы над темой градостроительства Чандигар (1950—1960) — первая возможность для Ле Корбюзье построить город по единому замыслу и осуществить большой архитектурный ансамбль [Ле Корбюзье принадлежит генеральный план города и правительственный центр — Капитолий.]. Климат и местные условия строительства, основанного главным образом на ручном труде, предъявляли к архитектору жёсткие требования.

Дом в Марселе. Часть лоджии. 1947—1952

Природное окружение, играющее первостепенную роль в градостроительных принципах Ле Корбюзье, здесь становится главным компонентом архитектуры. Оно дополняется искусственно созданным ландшафтом — водной гладью озера и бассейнов, насыпных холмов (из земли, вырытой для устройства гаражей и автодорог). Размах ансамбля Капитолия, самый масштаб сооружений, сильная пластика их форм, дополненная скульптурным монументом «Открытой руки», — кажутся сродни спускающимся к городу горным отрогам. Но сквозь эту «стихийность» проступает твёрдая основа замысла, который проявляется как в приеме разворачивания многообразных аспектов сооружений (приобретающем здесь качество театральной мизансцены), так и в чёткой регулярности генплана города и планов каждого из зданий, объединённых общей пропорциональной системой Модулора и основанных на современных методах градостроительства. В Чандигаре, этом горизонтальном городе с тринадцатью категориями индивидуального жилья (разработка вопросов жилища была поручена английским архитекторам), впервые применяется выработанная Ле Корбюзье в конце 40-х годов система различных типов городских путей от магистралей национального значения до пешеходных дорожек, ведущих к каждому дому — с безусловным разделением транспортных и пешеходных линий [Дороги для транспорта (скоростной автобус) проходят в вырытых в земле траншеях, они образуют сеть около 40 км длиной с остановками через каждые 400 м.], с детально разработанной шкалой озеленения каждой из них по типам деревьев (их высоте, форме, быстроте роста, характеру листвы и т. д.), играющих различную роль в создании защиты от солнца.

Дом в Марселе. Крыша. Вентиляционная труба, за ней детский сад. 1947—1952

В зданиях Капитолия широкое развитие получает система солнцезащитных устройств, связанная с конструкцией стеклянной стены, находящейся за ними, основанной на принципе разделения функций окна.

Пластическое многообразие последних работ Ле Корбюзье не было стихийным проявлением свободного от всяких оков воображения. Художник, ищущий новых путей, пользовался, по его собственному выражению, «бесконечными ресурсами искусства, полного опасных богатств, которые создают красоту лишь тогда, когда они подчинены определённому порядку [Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, 1958, p. 155.]. Слово «опасный» произнесено не случайно. Между свободой созидания и произвольностью проходит подчас невидимая грань. Чтобы не перейти её, нужны жесткая дисциплина самоограничения и ясность замысла, требующие в каждом случае нового осмысления. Этот путь не терпит готовых рецептов и лёгких решений. Отсюда непримиримость Ле Корбюзье к модернизму — использованию внешних, формальных признаков нового искусства для стилизаций в духе ставшего модным направления. Уже в 1933 году в книге «Крестовый поход или сумерки Академий» он гневно разоблачает сущность и корни этого явления, определяя его как академизм, принявший новое обличие: «современное уже «академизируют». Она академична, эта архитектура коробок из-под мыла, в которой нет ни изобретения, ни пропорций, ни смысла, ни технической науки, ни радостного открытия...» [Le Corbusier, Croisade ou le Crepuscule des Academies, Paris, 1933, p. 9.].

Церковь в Роншан (1950—1955). Часть западного фасада

Верный принципу, которому следовал с первых шагов своей творческой жизни, — ничего не принимать как само собою разумеющееся, Ле Корбюзье не делал фетиша и из достижений новой архитектуры. Он не обожествлял тех или иных её средств (хотя бы и прогрессивных), никогда не забывая об основном её назначении. В краткой статье в «Леттр франсез», посвящённой памяти Ле Корбюзье, Луи Микель, один из архитекторов, вышедших из его мастерской на улице Севр, сказал: «Для него не было ни современной архитектуры, ни архитектуры авангарда, была просто архитектура».