К 75-летию Корбюзье (Ле Корбюзье в Москве). Николай Колли

Статья «К 75-летию Корбюзье (Ле Корбюзье в Москве)». Автор: архитектор Николай Яковлевич Колли. Публикуется по изданию: Журнал «Архитектура СССР», 1962 г. — № 12. — С. 36—42.

8 октября 1962 года исполнилось 75 лет архитектору Ле Корбюзье. Его творческая деятельность и созданные им сооружения по праву могут быть отнесены к наиболее ярким страницам истории развития зарубежной архитектуры за последние полвека.

8 октября 1962 года исполнилось 75 лет архитектору Ле Корбюзье. Его творческая деятельность и созданные им сооружения по праву могут быть отнесены к наиболее ярким страницам истории развития зарубежной архитектуры за последние полвека.

С начала 20-х годов творчество Ле Корбюзье находится в центре внимания архитектурной общественности мира. Его постройки, идеи и проектные предложения влекут к себе умы множества молодых зодчих и прогрессивных архитекторов почти всей Европы, Южной Америки, Японии и других стран, одновременно вызывая резкую реакцию со стороны не менее многочисленных инакомыслящих.

Как бы ни оценивать отдельные этапы творчества Ле Корбюзье, в котором, как и в деятельности любого новатора, неизбежны ошибки и неудачи, нельзя не признать, что вот уже свыше сорока лет его имя связано почти со всем новым, что создано в зарубежной архитектуре за эти годы. Его творческие идеи явились питательной почвой для развития ряда крупных творческих индивидуальностей, и нельзя винить Ле Корбюзье в том, что его проектные предложения не только изучались, но и подчас рабски копировались или имитировались некоторыми бездарными последователями.

В необычайно острой, лаконичной и вместе с тем образной, предельно доходчивой форме блестящий публицист Ле Корбюзье изложил в многочисленных книгах, лекциях и различных других выступлениях свое творческое «кредо», свои идеи, свое понимание архитектуры, как одной из важнейших областей деятельности человека. Неповторимая в своей оригинальности творческая индивидуальность Шарля Эдуарда Жаннере — Ле Корбюзье — бесспорно оказала значительное влияние на развитие западной культуры первой половины двадцатого века.

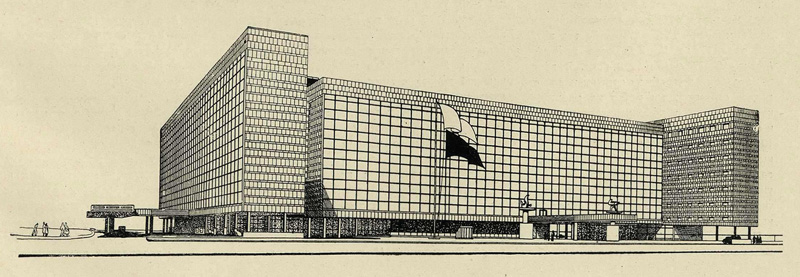

Здания, построенные по проектам Ле Корбюзье, имеются во многих странах мира. Интересно отметить, что первой крупной работой Ле Корбюзье за пределами Франции явилось здание Центросоюза в Москве, проект которого был составлен в 1928—1933 годах, а строительство осуществлено в 1929—1934 годах.

От проекта и строительства здания Центросоюза до проектов и строительства зданий административно-общественного центра в Чандигаре проходит сложный творческий путь этого исключительно талантливого и своеобразного мастера. Здание Центросоюза можно рассматривать и как первое большое сооружение Ле Корбюзье, так как до этого он проектировал и строил преимущественно небольшие виллы и жилые дома.

Летом 1928 года Центросоюзом был проведён Всесоюзный открытый конкурс на составление проекта нового административного здания. Для строительства на улице Кирова был отведён участок общей площадью в 12 433 м². Открытый конкурс не принес, однако, положительных результатов и, поэтому был организован дополнительный конкурс с приглашением к участию в нём ряда крупнейших советских архитекторов, а также некоторых видных зодчих зарубежных стран. В августе 1928 года были представлены проекты братьями А. А. и В. А. Весниными, И. В. Жолтовским, И. И. Леонидовым, А. С. Никольским, А. А. Олем, А. В. Самойловым и П. М. Нахманом, а также творческим коллективом О.С.А., в составе архитекторов А. Л. Пастернака, В. Владимирова и др. Одновременно были присланы проекты приглашёнными к участию в конкурсе немецкими архитекторами Петером Беренсом и Максом Таутом, Гордоном Тэйтом (Англия) и Ле Корбюзье (Франция).

В августе 1928 года на основании предварительных выводов экспертной комиссии по конкурсу Ле Корбюзье было предложено принять участие в дальнейшем проектировании здания.

По приглашению Правления Центросоюза в октябре 1928 года Ле Корбюзье приехал в Москву для ознакомления с местом и условиями строительства.

Большинство членов экспертной комиссии [В состав экспертной комиссии входили: Л. А. Серк (председатель), М. Я. Гинзбург, И. И. Кондаков, Г. Б. Красин, М. В. Крюков, И. П. Машков, Я. О. Райх.] с предубеждённостью и недоверием относилось к проектным предложениям Ле Корбюзье. Однако после всестороннего рассмотрения представленных на конкурс проектов комиссия остановилась на проекте Ле Корбюзье, предложив ему во время пребывания в Москве разработать дополнительные варианты в соответствии с замечаниями комиссии. Это и было сделано Ле Корбюзье с помощью некоторых молодых советских архитекторов.

В заключении экспертной комиссии указывалось, например, что оставление незастроенными частей первого этажа (когда последующие этажи опираются на столбы) неприемлемо в наших климатических условиях. Отмечались также трудности и высокая стоимость устройства плоских крыш, запроектированных в большом количестве. Выступая 29 октября 1929 года перед экспертной комиссией с ответами на её замечания, Ле Корбюзье заверил, что «плоская крыша будет вполне соответствовать московским условиям» при хорошем качестве работ. Практика почти 30-летней эксплуатации этих плоских крыш с внутренними водостоками показала их полную надёжность.

Признав удачным общее расположение корпусов здания с конторскими помещениями, а также отметив в проекте Корбюзье весьма интересный и оригинальный подход к функциональной трактовке отдельных элементов композиции и, наконец, привлекательность исполнения самого проекта, экспертная комиссия, правда с оговорками, высказала пожелание, чтобы при дальнейшей разработке данной архитектурной проблемы автор постарался найти решение, более удовлетворяющее заданию и местным условиям строительства.

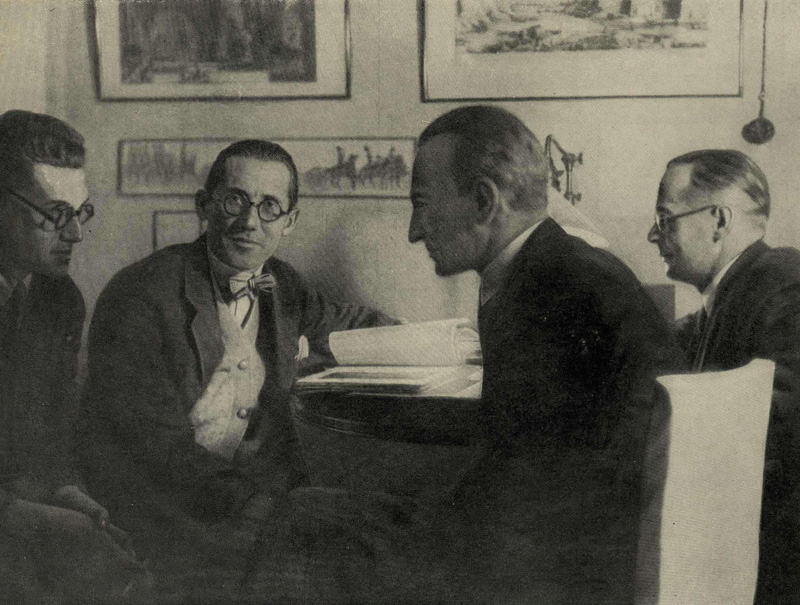

A. K. Буров, Ле Корбюзье, Г. П. Гольц, Н. Я. Колли (октябрь, 1928 г.)

Весьма показательно, что большая группа советских архитекторов — участников заказного конкурса — выступила с заявлением, которое было оглашено на заседании экспертной комиссии 27 октября архитектором А. А. Олем. В этом заявлении говорилось, что подписавшиеся под ним будут приветствовать решение поручить Ле Корбюзье дальнейшую разработку проекта. 30 октября 1928 года Правление Центросоюза постановило поручить архитектору Ле Корбюзье составление окончательного проекта нового здания Центросоюза.

Во время своего первого пребывания в Москве Ле Корбюзье неоднократно встречался с братьями Весниными, М. Гинзбургом, А. Буровым, И. Леонидовым, Г. Гольцем, И. Соболевым и многими другими архитекторами, а также с деятелями театра и кино — В. Мейерхольдом, А. Таировым, А. Эйзенштейном. В Большой аудитории Политехнического музея Ле Корбюзье прочёл лекцию, в которой, как всегда очень образно и живо, изложил свои творческие взгляды. Свою лекцию он иллюстрировал рисунками, которые тут же исполнял на больших листах бумаги углём и цветными мелками.

В декабре 1928 — январе 1929 года Ле Корбюзье и его двоюродный брат и соавтор — Пьер Жаннере, при участии советского архитектора Н. Я. Колли (специально командированного в Париж в мастерскую Ле Корбюзье), составили новый проект здания Центросоюза, который почти без изменений был осуществлён строительством.

Здание ЦСУ СМ СССР в Москве, фасад по улице Кирова

Здание ЦСУ СМ СССР в Москве, план первого этажа

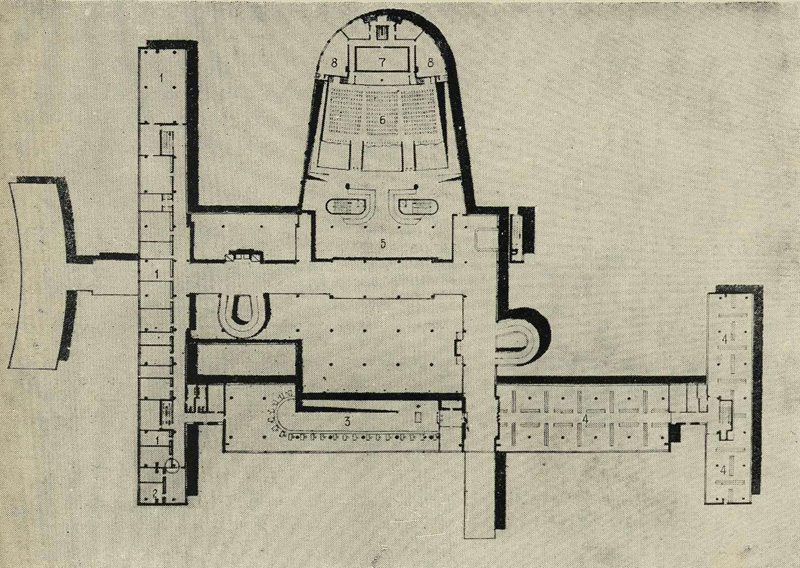

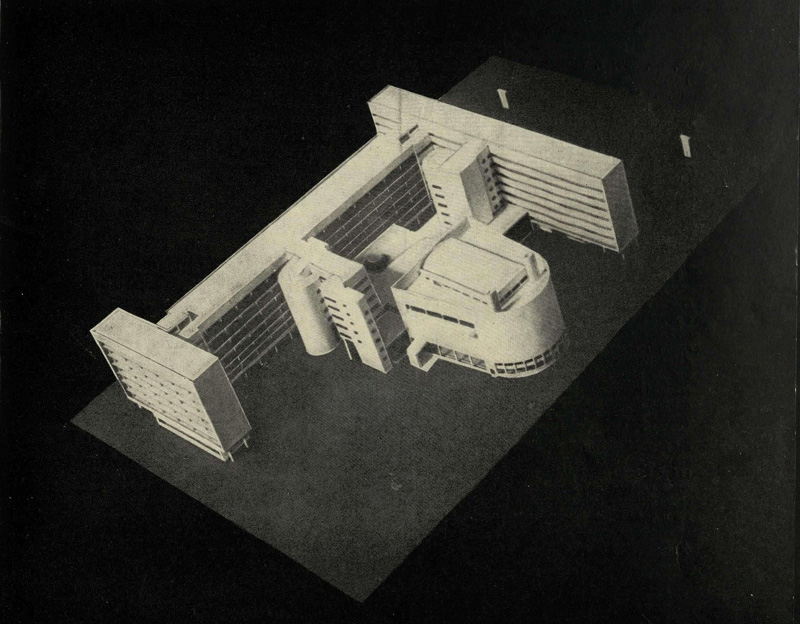

Как было сказано выше, для строительства нового здания Центросоюза был отведён участок между улицей Кирова и проектируемым Ново-Кировским проспектом. С участком граничит сквер (расположенный между этими двумя почти параллельными магистралями) и соседний квартал. Общее объёмно-пространственное построение здания расчленено на три основные части: 1) корпуса конторских помещений — «А», «В», «В1»; 2) главный вестибюль; 3) клуб.

Корпус «В» расположен вдоль улицы Кирова. Корпуса «А» и «В1» — первоначально, по проекту 1929 года, были расположены к нему перпендикулярно, но в окончательном проекте несколько развёрнуты под небольшим тупым углом к главной оси композиции всего комплекса. Однако торцевые стены корпусов «А» и «В1» расположены параллельно фасаду корпуса «В», поэтому они образуют с плоскостями других фасадов тупые и острые углы, что усиливает впечатление объёмности композиции.

В центре всей композиции расположен двухсветный главный вестибюль со входом в него с улицы Кирова, а также с другим входом, расположенным под корпусом «А» со стороны будущего проезда, соединяющего улицу Кирова и Ново-Кировский проспект. Главный вестибюль с общей площадью 1723,2 м² является организующим элементом композиции и отправным пунктом для всех потоков движения. В нём начинаются и основные системы вертикальной связи — два пандуса с группой патерностеров и подъёмников. Уклон пандусов равен 1 : 6, а ширина — 2,5 м. На уровне 2-го этажа имеется мостик-переход, соединяющий между собой площадки пандусов и фойе клуба. Кроме больших витражей наружных стен, главный вестибюль освещается в своей наиболее широкой части дополнительным световым фонарём. Пол вестибюля выложен плитами светло-серого уральского мрамора, колонны облицованы искусственным мрамором серого цвета.

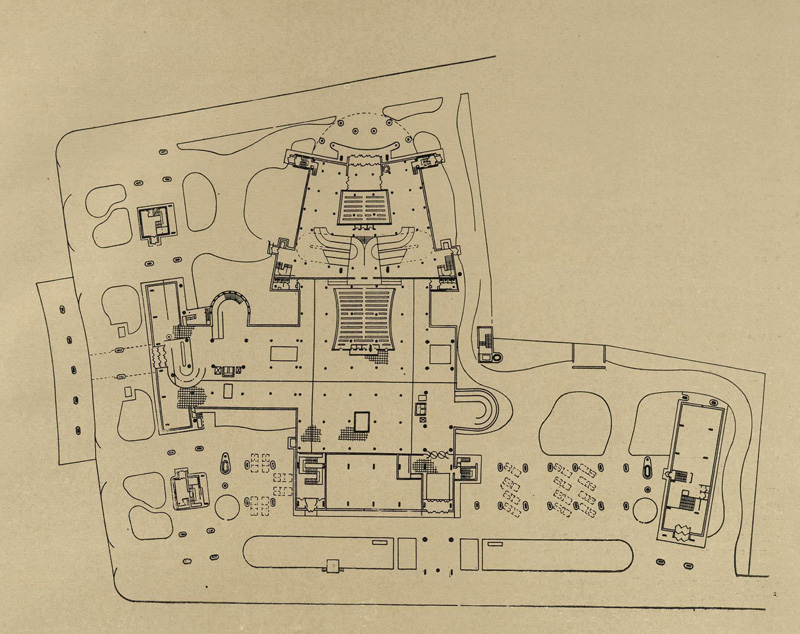

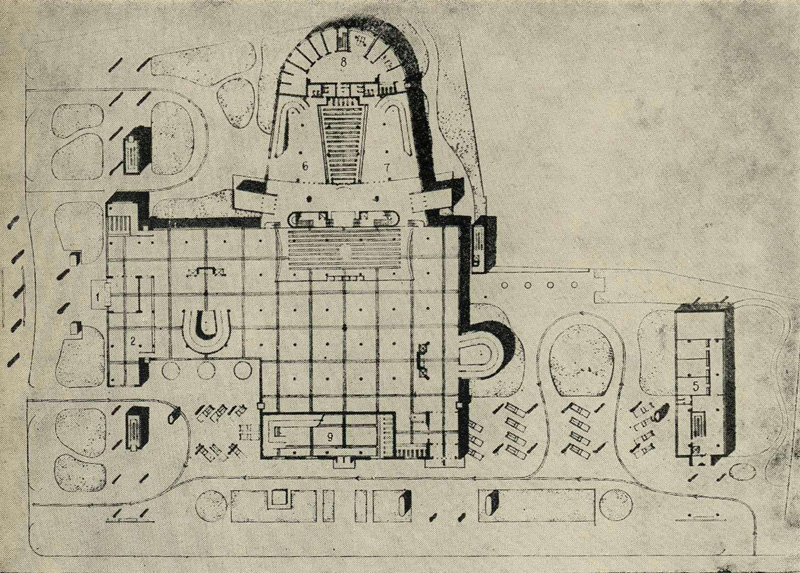

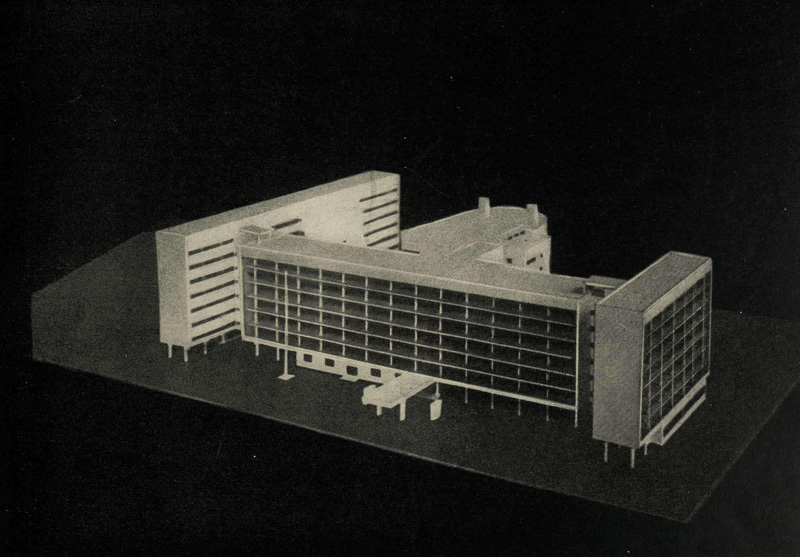

Проект Дома Центросоюза, разработанный Ле Корбюзье и Пьером Жаннере при участии Н. Колли (1928 — 1929 гг.). Планы первого и второго этажей, боковой фасад со стороны проезда, макет

1-й этаж: 1 — входы: 2 — бюро связи: 3 — гардероб для сотрудников; 4 — главный вестибюль: 5 — хозяйственный отдел; 6 — вестибюль зрительного зала — вход; 7 — вестибюль зрительного зала — выход; 8 — амбулатория; 9 — вестибюль Всеко-банка

2-й этаж: 1 — комнаты правления; 2 — инбюро: 3 — Всекобанк; 4 — выставка товаров; 5 — фойе; 6 — зал собраний; 7 — сцена: 8 — комнаты артистов

На первом этаже под корпусом «А» расположена входная часть главного вестибюля и две лестничные клетки; остальная часть первого этажа корпуса оставлена незастроенной. Вышележащие этажи опираются на ряд железобетонных колонн. В первом этаже корпуса «В1» также оставлен незастроенным первый пролёт колонн каркаса для устройства входного портика.

Конторские помещения Ле Корбюзье располагает в трёх перечисленных выше корпусах, начиная со второго этажа и выше.

В восьмиэтажном корпусе «А» они размещены с одной стороны вдоль коридоров, выходящих на две служебных лестницы. Во всех конторских корпусах высота этажа равна 4 м от пола до пола. Ширина корпуса «А» 10,8 м. Несущей конструкцией является монолитный железобетонный каркас, состоящий из рам пролётом 7,1 м с консолями, выступающими на 2,5 м в сторону сплошного витража конторских помещений и на 0,8 м в сторону коридора.

Расстояния между рамами равны 6,5 м. Корпус «В1» аналогичной конструкции и этажности имеет лишь одну служебную лестницу.

Семиэтажный корпус «В», расположенный вдоль улицы Кирова, имеет коридор, вдоль которого с двух сторон расположены рабочие комнаты. Ширина корпуса равна 15,9 м. Несущий каркас состоит из железобетонных однопролётных рам пролетом 9 м с двумя консолями по 3,05 м; расстояние между рамами 6,18 м.

Над конторскими корпусами устроен технический чердак высотой в 1,8 м. Плоская кровля состоит из сплошного деревянного настила, поверх которого по гидроизоляции на песчаной подушке уложены бетонные плиты. Наружные стены конторских корпусов выложены из чисто отёсанных блоков розового артикского туфа толщиной 0,4 м.

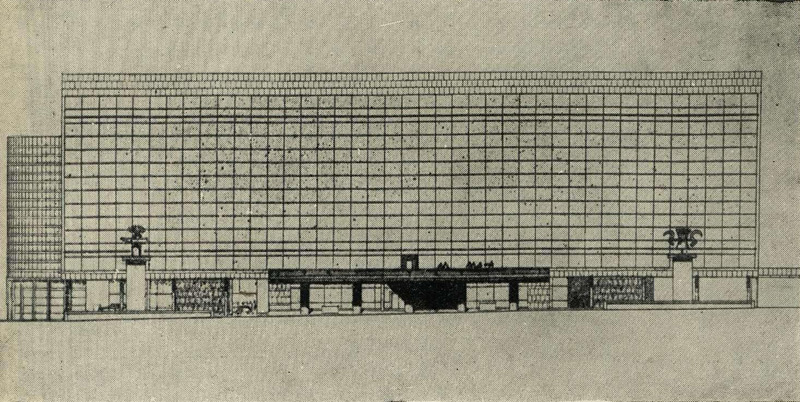

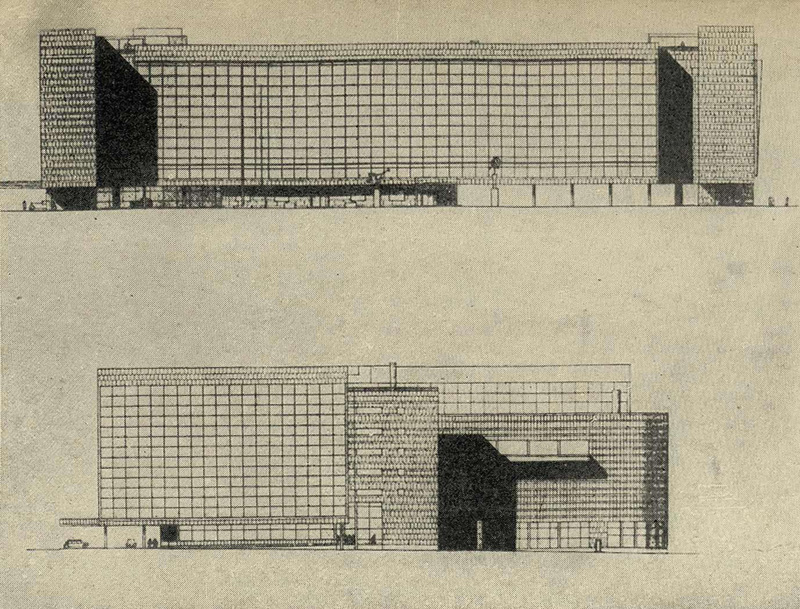

Проект дома Центросоюза (1928—1929 гг.). Фасад по улице Кирова, фасад со стороны сквера, перспектива (выполнена Н. Я. Колли)

Общий вид здания дома Центросоюза с Ново-Кировского проспекта

Огромные поверхности витражей фасадов конторских корпусов, запроектированные и осуществленные 30 лет тому назад, можно сейчас рассматривать как первоначальный тип тех стен-экранов, стен-занавесов, которые получили столь широкое распространение после второй мировой войны в архитектуре США, Латинской Америки и многих стран Европы. Витраж корпуса «А» имеет длину 100 м и высоту 26,6 м, витраж корпуса «В» — длину 94 м и высоту 22,6 м.

Несущая конструкция наружных переплётов состоит из металлических вертикальных элементов таврового сечения, расположенных на расстоянии около 3 м друг от друга и прикреплённых через 4 м по высоте к консольным железобетонным плитам бортовых балок каждого этажа.

По высоте этажа наружный витраж расчленён на три одинаковые полосы высотой по 1,333 м. Нижняя и верхняя полосы на каждом этаже застеклены шероховатым, рассеивающим свет зеркальным стеклом «Сабле», а средняя полоса — бемским стеклом. В средней полосе устроены дубовые створки, двигающиеся на специальных роликах.

Членения деревянных переплётов внутреннего остекления соответствуют членениям наружного витража. В средней полосе внутреннего витража также устроены раздвижные створки на роликах. Сейчас ведутся подготовительные работы к замене старых металлических и деревянных переплётов витражей алюминиевыми переплётами с солнцезащитными жалюзи из пластмассовых реек, которые будут расположены между наружным и внутренним остеклением.

Часть здания, занимаемая большим залом собраний и клубными помещениями, имеет в плане трапециевидную форму. В первом этаже клубного корпуса расположен вестибюль с гардеробами. Из вестибюля система сдвоенных пандусов ведёт на второй этаж в фойе. В зрительном зале 687 мест, расположенных амфитеатром. Первоначально эстрада входила в общий объём зала и ничем от него не была отделена. В настоящее время перед эстрадой устроена стена с порталом, отделяющая эстраду от зала, что грубо нарушает композицию и форму зала.

Несущей конструкцией перекрытия зрительного зала являются две железобетонные однопролётные рамы, расположенные по обе стороны от продольной оси симметрии зала. Две опоры этих рам в виде колонн овального сечения проходят через эстраду зала, а в первом этаже они видны справа и слева от входа. Две других опоры примыкают к задней стене зала, а в вестибюле проходят между витками пандусов. На ригеля этих железобетонных рам опираются деревянные фермы, к которым подвешен утеплённый потолок с акустической штукатуркой. Кубатура клубной части составляет около 24 500 м³, а общая кубатура здания — около 160 тыс. м³.

Для отопления здания Ле Корбюзье и П. Жаннере вначале предложили систему, названную ими «нейтрализующие стены». Принцип её действия состоял в том, что горячий сухой воздух (в холодное время года) или охлажденный воздух (летом) с большой скоростью должен был продуваться в пространстве между наружным и внутренним остеклением витражей и через каналы в каменных и наружных стенах, создавая тем самым как бы оболочку, изолирующую внутренние объёмы здания от наружной среды.

Возможность осуществления подобной отопительной системы вызвала тогда значительные сомнения. Кондиционирование воздуха как система отопления в суровых климатических условиях в те годы ещё практически не было осуществлено. Предложенная система «нейтрализующих стен» не имела достаточных научно-технических обоснований, чтобы применить её впервые без предварительной проверки в столь значительном по размерам здании и в климатических условиях Москвы. Полная и надёжная герметизация витражей, также впервые применённых в строительной практике, была в те годы технически неосуществима. Между тем герметизация была непременным условием действия предложенной системы.

Значительная величина возможных теплопотерь через одинарное наружное остекление, а также ряд других технических и эксплуатационных причин заставили тогда отказаться от применения системы «нейтрализующих стен». В здании была устроена обычная система центрального водяного отопления с расположением дополнительных труб отопления у импостов внутреннего остекления витражей. Значительно сложнее оказалось защитить помещения от перегрева солнцем. Для этого были устроены специальные поднимающиеся полотняные шторы, расположенные между наружным и внутренним остеклением витражей и управляемые изнутри помещений, а также обычные раздвижные шторы. Солнцезащитные устройства, применённые Ле Корбюзье в здании Министерства просвещения Бразилии (Рио-де-Жанейро, 1936 г.), тогда ещё не были им изобретены.

Таково краткое описание этого здания, занимаемого ныне Центральным статистическим управлением Совета Министров СССР, здания, ставшего теперь уже достоянием истории архитектуры XX в.

Вторично Ле Корбюзье приезжал в Москву в июне 1929 года. Он сделал тогда на заседании Правления Центросоюза доклад о ходе разработки проекта здания, встречался с архитекторами и инженерами. Ле Корбюзье посетил проектные организации, где обсуждались отдельные вопросы конструирования этого сооружения, необычного для московского строительства тех лет.

В третий раз Ле Корбюзье посетил Москву 5—17 марта 1930 года. В этот приезд он подробно ознакомился с ходом строительных работ на площадке, беседовал с рабочими-строителями и сфотографировался с одной из бригад. 10 марта он провёл техническое совещание в проектной конторе Центросоюза, на котором дал ряд технических указаний и советов по рабочему проектированию деталей здания и отделочным работам.

Пребывание Ле Корбюзье не прошло незамеченным для архитектурной общественности Москвы. Ле Корбюзье посетил выставку проводившегося тогда конкурса проектов «Зелёного города». Он настолько близко к сердцу принял проходившую тогда у нас дискуссию о путях реконструкции современных городов, что, не имея времени выступить на ней, обратился с письмом к М. Я. Гинзбургу, в котором отрицательно высказался по поводу идей «дезурбанизации» городов и других предложений участников конкурса, вульгаризировавших эту сложную проблему. Письмо Ле Корбюзье и ответ М. Гинзбурга на него были опубликованы журналом «Современная архитектура» (№ 1—2, 1930 г.).

Весной 1930 года по просьбе отдела планировки Моссовета высказать свои соображения о путях реконструкции Москвы, Ле Корбюзье представил обширный доклад с многочисленными иллюстрациями. Предложения его в основном сводились к тому, чтобы сохранить центральную часть Москвы в пределах бульварного кольца как город-музей, а остальную часть города радикально перестроить с почти полным сносом существующей застройки и заменой её новой. Тип такой застройки он предложил ещё в 1922 году в проекте современного города на 3 млн. жителей. Территорию Москвы он предлагал чётко разделить на три зоны: промышленную, административную и жилую. Эти предложения, при всей их оригинальности, были слишком далеки от принципов социалистического переустройства городов. Идеи Корбюзье не могли быть приняты в качестве реальных предложений для разработки генерального плана реконструкции Москвы.

Ле Корбюзье всегда высоко оценивал творческую направленность и новаторские поиски Виктора Александровича и Александра Александровича Весниных, М. Я. Гинзбурга и других советских архитекторов.

Этот большой мастер до сих пор активно работает. В трудных и неблагоприятных для творчества зодчего условиях жизни капиталистического мира, в условиях сложных и часто ненормальных отношений между архитектором и частным заказчиком, в обстановке зависти или прямого недоброжелательства, Ле Корбюзье настойчиво и упорно продолжает свои творческие поиски вот уже более 50 лет, «полных, — как он сам пишет в автобиографической книге «Мой труд», — многих исканий, трудностей, катастроф и, от времени до времени, успеха».

Пожелаем ему, зодчему и мыслителю, доброго здоровья, энергии и сил для дальнейшей творческой деятельности.