Наш Корбюзье (архитектор Л.Н. Павлов о Доме Центросоюза)

«Наш Корбюзье» — Интервью руководителя мастерской № 4 Моспромпроекта Леонида Николаевича Павлова о проекте реконструкции Дома Центросоюза. Материал подготовила Е. Егорьева. Публикуется по изданию: Журнал «Декоративное искусство СССР», 1987 г. — № 12. — С. 29—31.

В этом году исполнилось сто лет со дня рождения Шарля Эдуарда Ле Корбюзье. Его творчество, его личность во многом определили лицо европейской культуры XX века. В сознании широкой публики деятельность Лe Корбюзье связана с тем направлением в архитектуре, которое ещё в двадцатые годы пыталось взять на себя миссию построения разумного, гармоничного и справедливого общества. «Решение проблемы жилья — основа для восстановления нарушенного равновесия: архитектура или «революция»,— писал Ле Корбюзье в 1923 году. Он объявил себя жестоким рационалистом, поклонником технического прогресса и точного расчёта, а был великим мечтателем, художником и демократом, возводил и проектировал Утопии: «лучезарный город», дома-коммуны, правительственные центры и рабочие посёлки, коттеджи и небоскрёбы — непрерывно на протяжении шестидесяти лет. Как всякие утопии, они обгоняли своё время, и как всякие утопии, материализовавшись, часто вступали в противоречия с замыслами своего творца. Путь Ле Корбюзье, как и полагается истинному гению, был нелёгким.

В начале его обвиняли в разрушении основ, ругали «оголтелым коммунистом», в конце упрекали во всех грехах индустриальной архитектуры. Здания Корбюзье стоят в самых разных точках Земли: в Париже и Рио-де-Жанейро, в Лионе и Багдаде, в Нью-Йорке и в Чандигархе. В Москве находится одно из самых интересных общественных сооружений, спроектированных Ле Корбюзье,— здание Государственного комитета по статистике на Новокировском проспекте, бывший Дом Центросоюза.

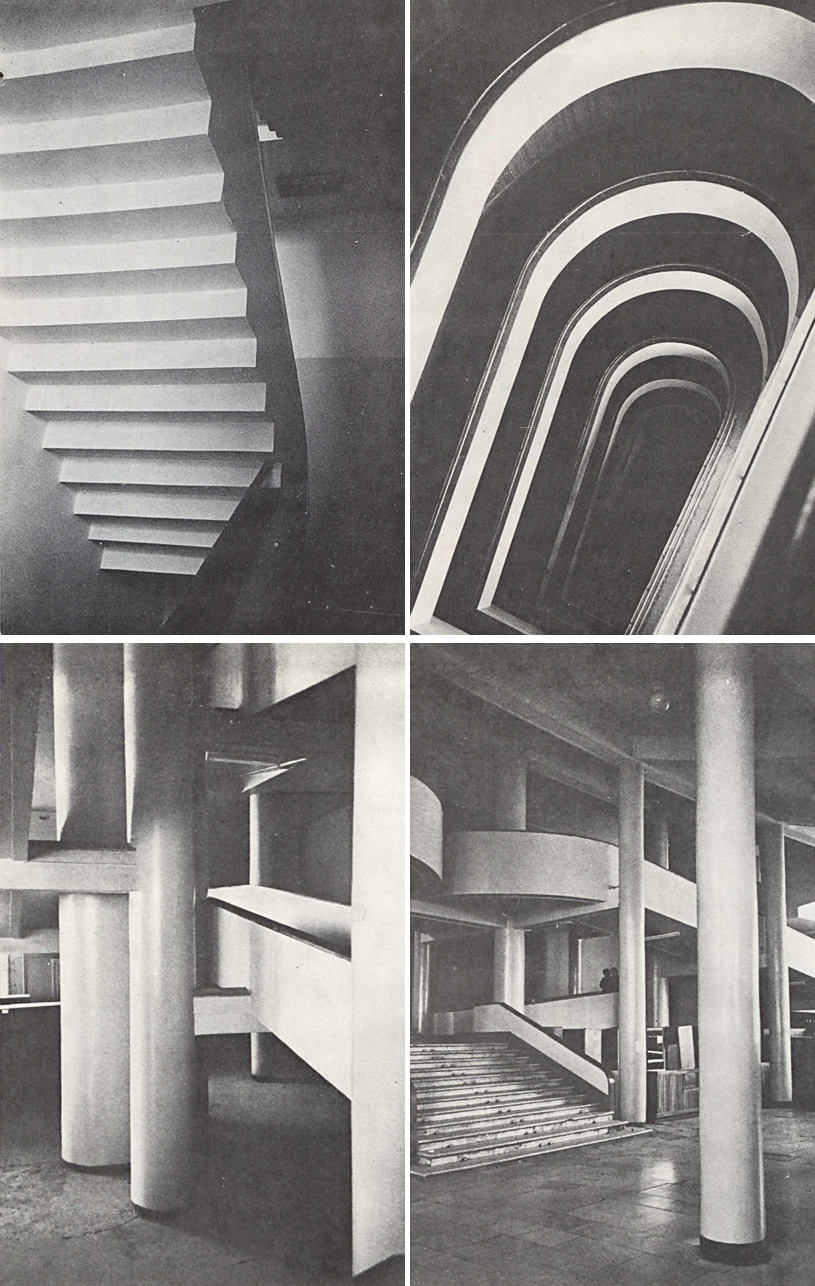

Он стоит в окружении строительных лесов и унылых, привычных нам деревянных заборов — две высокие массивные стеклянные призмы с торцами, облицованными теплым коричневым артакским туфом, и врезанная между ними, чуть заглублённая относительно их торцов, третья. Чёткий силуэт, строгие пропорции и благородство линий невольно привлекают взгляд. Напомним вкратце историю дома.

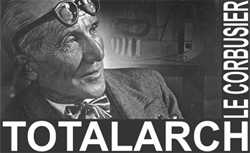

Международный конкурс на проект Дома Центросоюза был объявлен в 1928 году. По инициативе советских архитекторов, в частности академика А. Веснина, в конкурсе пригласили участвовать Ле Корбюзье. Это приглашение было знаком солидарности коллег по архитектурному цеху (за год до того жюри международного конкурса на лучший проект Дворца лиги Наций в Женеве отклонило намеченный ранее к 1-й премии проект Ле Корбюзье и отдало предпочтение работе традиционной, что вызвало большое возмущение советских архитекторов). Дом на улице Кирова строили с 1929 по 1930 год. Руководил строительством московский архитектор Н. Колли. Замысел автора был несколько изменён в силу разных причин. Так, в процессе эксплуатации здания были заложены пролёты между опорными колоннами-«ногами», на которых должен стоять дом, отчего здание потеряло лёгкость. Не удалось реализовать идею отопления с помощью тёплого воздуха, циркулирующего между наружными и внутренними навесными панелями стен, и многое другое. Изменилась и градостроительная ситуация. Согласно условиям конкурса дом должен был быть открыт со всех сторон. Нынче же он врос в тело городской застройки. За прошедшие полвека дом, переходивший из рук в руки, сильно обветшал, оброс разного рода пристройками. Изменилась и внутренняя его планировка.

Для того чтобы не дать полностью разрушиться этому уникальному зданию и обеспечить его нормальную эксплуатацию, был разработан в мастерской № 4 Моспромпроекта проект его реконструкции. Журнал «ДИ СССР» попросил руководителя мастерской архитектора Л. Н. Павлова рассказать о нынешней судьбе дома Ле Корбюзье.

ДИ СССР. Какое место, на ваш взгляд, занимает этот дом в творчестве Ле Корбюзье?

Л. Павлов. Думаю, что весьма значительное. Это было безусловно самое большое общественное сооружение из тех, что Ле Корбюзье построил до войны. Но если взять и послевоенные его работы, например, комплексы в Рио-де-Жанейро или Чандигархе, то наш дом выглядит всё равно более монументально. В нём чувствуется государственный масштаб.

ДИ СССР. Вы были свидетелем начала строительства Дома Центросоюза какое впечатление производил дом в тридцатые годы и что Вы цените в нем сейчас?

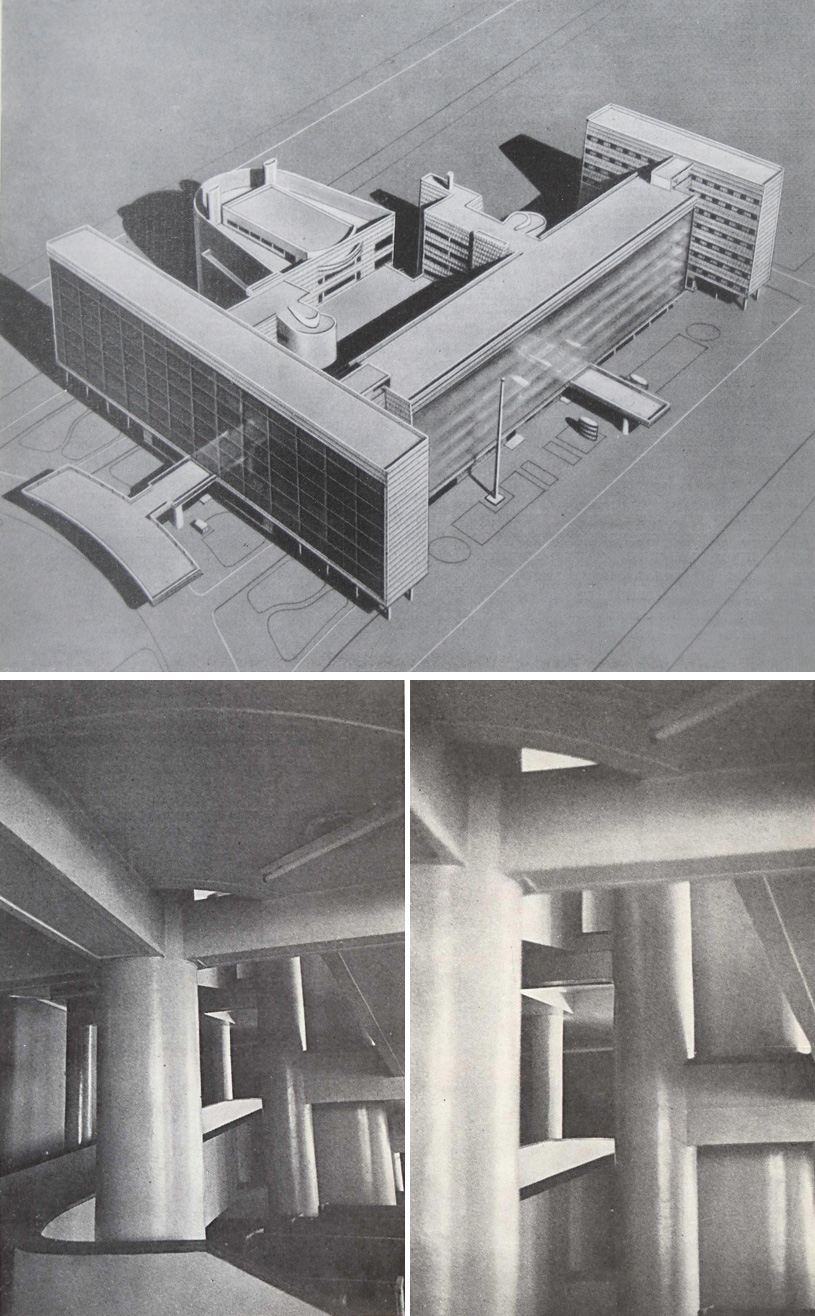

Л. Павлов. Тогда он воспринимался как объект необычный. Москва застраивалась в основном доходными домами с роскошными парадными и очень скромными задними фасадами, выходящими во двор. А у Дома Центросоюза задних фасадов не было вовсе, в чем он был сродни скульптуре. Поражала наше воображение и очень интересная пластическая и пространственная система дома, которая связывала воедино его экстерьер и интерьеры. Пандусы задавали направления внешним стенам, очертания зала прочитывались снаружи. А внутри — непрерывное движение патерностеров, великолепный рисунок пандусов, перетекающих друг в друга и оттого казавшихся подвижными пространствами. Вообще в этом доме можно любить и ценить множество прекрасных вещей. Он весь построен на контрастах и нюансах; при полной, казалось бы, симметрии в нём есть асимметрия, и то и другое взято вместе в единстве (так, фасад со стороны улицы Кирова решен строго симметрично, однако боковые фланкирующие объёмы имеют разную длину, а поперечная ось основного, центрального объёма, где расположены вестибюль и зрительный зал, сбита в сторону более длинного фланкирующего объёма), в нём соединяются геометризм и пластичность, есть замкнутые пространства и пространства раскрывающиеся. Одним словом, в нём живет тот дух, который придаёт архитектуре Ле Корбюзье неповторимость.

ДИ СССР. Расскажите, пожалуйста, о проекте реконструкции.

Л. Павлов. Прежде всего мы хотим вернуть зданию первоначальный архитектурно-функциональный смысл, предложенный Ле Корбюзье. Во-вторых, стремимся, по мере возможности, поднять уровень технической вооруженности здания, сделать его более современным. Ведь в те годы, когда оно строилось, молодое советское государство было очень бедно, и оттого Колли не удалось реализовать полностью проект Ле Корбюзье, например, в части перекрытий. Из-за нехватки цемента он сделал два из них деревянными. Сейчас мы будем пытаться заменить их сборным и омоноличенным железобетоном, хотя в старом здании это сделать трудно. Но в первую очередь мы расчищаем первый этаж, чтобы он стал, как то и предполагал Ле Корбюзье, сквозным, просвечивающим. Восстанавливаем опоры-«ноги», открываем световой фонарь первого этажа, расчищаем выходы пандусов. Хотелось бы сделать на первом этаже кафе, чтобы он стал несколько теплее. Вообще я считаю, что там должно быть сделано огромное фойе, где сотрудники Государственного комитета по статистике могли бы принимать своих посетителей, обмениваться информацией. Опыт прежней работы говорит мне, что нынешний сотрудник крупного учреждения неохотно принимает посетителей в тесном помещении кабинета и охотно делает это в вестибюлях и холлах. Кроме того, мы собираемся сделать на первом этаже большое панно из рисунков Корбюзье. Мы подобрали живые аналоги его живописи и составили из них коллаж. Его можно было бы сделать в технике флорентийской мозаики. Я выбрал мрамор не случайно. Если в живописи очень важен мазок, рука мастера, то мрамор освобождает вас от этой необходимости. А иметь цвет в интерьере Ле Корбюзье очень хочется, потому что он всегда сам рисовал в своих зданиях и вводил в них живописные или скульптурные цветные детали. Но всё это частные задачи. А в общем и прежде всего мы стремимся сохранить в этом произведении Ле Корбюзье присущую ему внутреннюю свободу.

ДИ СССР. Однако восстановить проект Ле Корбюзье полностью и во всех деталях не представляется возможным?

Л. Павлов. Конечно, нет. Прошло полвека. Изменилась градостроительная ситуация. Дом, видимо, никогда не будет открыт полностью, хотя часть жилой застройки, закрывающей здание, мы уже разобрали. Некоторые прежние материалы устарели.

Так, черный металл на фасаде заменён тонким алюминиевым профилем с резиновой прокладкой, которая плотно прижимает металл к стеклу. Кстати, точно так поступили в ГДР с Баухаузом Гроппиуса. Колонны в интерьере пришлось ещё в тридцатые годы облицевать искусственным мрамором, поскольку грубая бетонная поверхность обдирала человеку руки, впитывала грязь и плохо поддавалась чистке.

ДИ СССР. С тех пор как Ле Корбюзье сделал проект Дома Центросоюза, прошло почти шестьдесят лет. Жизнь города, жизнь любого учреждения изменилась неузнаваемо. Можно ли одновременно и сохранить архитектуру Ле Корбюзье, и дать возможность работать современному учреждению?

Л. Павлов. Думаю, что преодолеть эти противоречия и найти разумный компромисс в конце концов поможет сам заказчик.

Сейчас так много говорят о необходимости сохранять памятники архитектуры. Про старые её образцы это понимают все, шедевры нового времени, естественно, менее популярны. Однако слава Ле Корбюзье растёт, его огромное значение в истории архитектуры становится всё более очевидным. Растёт и популярность его московского дома. Уже и сейчас приезжают многочисленные экскурсии из разных стран поглядеть на него. И руководство Государственного комитета по статистике, которое гордится этим домом, будет и впредь дорожить своим сокровищем.

ДИ СССР. Как Вы считаете, какие уроки преподает нам Ле Корбюзье?

Л. Павлов. Меня его творчество убеждает в том, что архитектура непременно должна быть индустриальной, что она безусловно делается крупномасштабными элементами, что современное расселение требует крупных сот и большой их плотности. Думаю, что крупномасштабное строительство наиболее правильный путь решения и экологических проблем. У архитектора есть два способа сохранять природу: строить английский город-сад, где жилье проникает в природу, или же, подобно Ле Корбюзье, освобождать природу, давать ей развиваться.

Второй урок Ле Корбюзье — его владение пластикой архитектурной формы, неоднозначность любого решения. Даже самые пуристские его произведения всегда имеют элементы, нарушающие строгую регулярность выбранной сетки или системы.

И третий его урок состоит в том, что никакая концепция, никакая философия и теория не должны превращаться в догму и ограничивать творчество. И если теория мешала творчеству, он менял теорию, но не отказывался от новой находки. Проповедовал геометризм, говорил, что в нём наше будущее, писал о кривых дорогах ослов и прямых — людей. А потом появляются эти удивительные, нарисованные им кривые — проект планировки и реконструкции Алжира. Разрабатывает очень жёсткий модулёр, на основании которого должны быть просчитаны все параметры зданий, и делает Роншан, где нельзя найти участка, к которому можно было бы приложить метр. Его мысль всегда была новой, и это придавало неповторимость любому его сооружению. И кроме того, любое сооружение Ле Корбюзье — это всегда образ его взаимоотношений с миром.

Мне вообще необычайно нравится фигура Ле Корбюзье.

Правда, видел я его мало. Тогда, в начале тридцатых годов, он приходил в мастерскую к нашему учителю В. С. Веснину. Помню, что, излагая свои мысли, Ле Корбюзье прикалывал к пюпитру листок бумаги и рисовал угольком всё новые и новые рисунки, на которых видна была осень, люди. И вдруг, неожиданно, он вывешивал все эти схемки на верёвку, прикреплял их прищепками, как бельё. Иногда он их двигал взад-вперед, прикидывал свою мысль. И тогда, несмотря на то что приходилось ждать перевода, мы не говорили по-французски, становилось очень интересно. Я впервые видел, что мысль излагалась графически, фиксировалась в момент рождения. Было видно, как близок он к чертежу в своих идеях. А ещё у него была манера разбрасывать все эти листки по полу, рассматривать их сверху, потом что-то поднимать и долго-долго в это вглядываться. Что он при этом думал? И ещё он много занимался живописью, каждое утро писал маслом.

ДИ СССР. Итак, чем же, по вашему мнению, должна закончиться окончательная реконструкция дома Ле Корбюзье?

Л. Павлов. Думаю, что окончательно закончиться она не может вообще. Такое здание требует большого внимания, заботы, ухода. Недаром на крыше вы видите небольшую надстройку, так называемую виллу архитектора. Она спроектирована для архитектора, который должен следить за домом. И я полагаю, что настало время реализовать и эту идею Ле Корбюзье.