Парфенон

Полный текст книги Ле Корбюзье «Путешествие на Восток» (Le Voyage d'Orient, Le Corbusier, 1966). Публикуется по изданию Стройиздат, 1991. Перевод с французского Михаила Предтеченского.

Это свое повествование я окрасил в охрово-красные тона, ибо на этих землях, которые кажутся обожженной глиной, совсем нет зелени. Лишь груды черного и серого щебня чудовищно разбросаны на обширных пространствах, ограниченных ощетинившимися скалами или крутыми горными склонами. Они опоясывают многочисленные бухточки, причем море и время никак не смягчили их сурового вида; они простираются до тех самых красноватых засушливых унылых пространств. Именно таким воспринимается пейзаж на каждом шагу от Элефсиса до Афин.

Море всегда рядом, тусклое днем и пылающее на закате; оно как бы служит масштабом для закрывающих горизонт гор; здешний ландшафт никоим образом не напоминает бескрайних просторов, так смягчавших панораму Афона. Лишь скала Акрополя внезапно возникла в центре тесной рамки. И только слева, за Пиреем, когда от воды поднимаются испарения, чувствуется, что там все-таки открытое море с оживленным судоходством. За нашей спиной две соседствующие гряды — Химет и Пендели — образуют своеобразный заслон, отворачивая взгляд в противоположную сторону, на каменно-песчаную полосу берега, где расположился Пирей. Акрополь, на плоской вершине которого видны храмы, сразу привлекает внимание, как жемчужина в своей раковине. Ведь раковины собирают только из-за жемчуга. А храмы составляют основу этого пейзажа. Какой свет!

Как-то в полуденный час я видел, как дрожат горы и горячий воздух над ванной расплавленного свинца.

Пятно тени воспринимается как дыра, в которой из-за мрака ничего не видно. Красноватое единство ландшафта сообщается с храмами. Их мрамор имеет какой-то бронзовый блеск на голубом фоне. А вблизи они действительно красноватые, как терракота. Никогда в жизни я не ощущал такого всплеска монохромии. Как-то сразу схватывает и тело, и разум, и сердце.

Именно здесь подтвердилась прямизна храмов, дикость ландшафта, безупречность их конструкции. Разум поистине торжествует. Слишком чистый герольд подносит к устам свою трубу и издает пронзительный звук. Чудовищно жесткий антаблемент подавляет и наводит ужас. Все охватывает чувство сверхчеловеческой неизбежности. Невероятная махина Парфенона размалывает и властвует; уже издалека, с расстояния четырех часов хода или часа морского пути его обращенный к морю куб приобретает доминирующее положение...

И после того как в течение нескольких недель я чувствовал себя здесь совершенно подавленным, мне хотелось, чтобы налетел ураган и похоронил в своем водовороте оскорбительное многопудье храмов.

Разразилась гроза, и сквозь крупные капли дождя я увидел, как холм мгновенно стал белым и храм засветился, словно диадема на фоне черного Химета и сотрясаемой ураганом Пендели!

День был жарким. Под тентом на носу парохода застаивался воздух. Мы познакомились с двумя мужеподобными большеглазыми русскими женщинами, математиками по образованию. Они любят поболтать, и в течение нескольких часов мы не смогли ни прочитать, ни записать ни строчки. Наступил вечер, и появился повар, принесший тарелки с маленькими жареными осьминогами — микенскими осьминогами. Мы отвлеклись от разговора и расселись на веревочных снастях. По железной лестнице можно спуститься в кухню, чтобы самому набрать воды или зачерпнуть из бочки отличного сицилийского вина. Славный повар, родом из Сиракуз; мы сказали ему: "Diavolo, il vino e buono (Черт возьми, хорошее вино!). Это практически все, что мы знаем по-итальянски, но сицилиец доволен. Поднимайсь обратно, мы поглаживаем спины быков, привязанных на нижней палубе. Их восемьсот голов. Позавчера ночью при лунном свете их погрузили на пароход в Салониках. Восемьсот фессальских быков загнали между двумя загородками. Скрипел подъемный кран, огромный крюк которого быстро опускали прямо к их головам. Вокруг рогов быстро делали узел, резкая команда, и крюк поднимал громадную, подвешенную за рога тушу; после короткой переброски по воздуху механик отпускал трос, и быка опускали в трюм, где, бешено вращая глазами, он падал на спину. И тут же, не дав ему прийти в себя, его крепко привязывали той же самой петлей за которую перед этим поднимали. Подвешенная в трюме лампочка едва освещала проворные силуэты двух отважных погонщиков.

Небо темнело, и вот погас на воде последний зеленоватый отблеск. Лишь на одной из волн отражалась звездочка. Палуба опустела, нас осталось лишь трое или четверо. Август регулярно набивает свою трубку — это сладостные минуты. Воцаряется умиление; вновь наплывают так любимые мною воспоминания о Востоке, смешиваясь с золотистыми небесами, виденными на иконах. Глаза приковываются к постоянно одинаковому горизонту. Полное забытье. Только тихое шушуканье вахтенных, да монотонные шаги сигнальщика наверху, на мостике. Сквозь стекла рубки видно, как! двое рулевых с усилием поворачивают штурвал — единственное трепещущее сердце в этот час, когда всё спит.

Все ночи во время морского путешествия я провел на палубе, завернувшись в пестрый румынский ковер, купленный в афонском монастыре Продромоса. Какая молитва может еще укачивать так, как эти разрезаемые форштевнем волны, бьющиеся о вибрирующий от винтов корпус судна... Шум от беспорядочного хождения взад-вперед нарушил конец этой ночи. Перед рассветом мы должны подойти к земле. Большой пароход, сейчас притихший, без устали работал двое суток. Справа по борту — длинный мрачный массив Эвбеи. Мы с Августом тихо перебрасываемся словами и ощущаем истинное волнение при мысли о том, что сегодня вечером мы увидим этот бессмертный мрамор.

Нос парохода долго поворачивался, повинуясь штурвалу; с трех сторон вокруг была земля, и только за кормой оставалось море. Вот и Аттика, вот и Пелопоннес. Вот белый маяк и рядом порт; вот необычно сильные горы, мало похожие на те, что я видел в Бурсе и Ускюдаре. Море пустынно; в этот рассветный час не видно тех бесчисленных шаланд, полных дынь, арбузов, помидоров и других овощей, направляющихся, как в Константинополе, к городу с неуклюжей торопливостью майских жуков. И этот бурый ландшафт кажется пустыней. Издали, по оси порта, среди образующих духу гор странно возвышается скала с плоской вершиной, в правой части которой желтеет куб. Парфенон и Акрополь!.. Мы не можем в это поверить, не можем об этом мечтать и не останавливаемся здесь. Мы совсем сбиты с толку — пароход не заходит в порт, а продолжает путь.

Символическая скала скрылась за высоким мысом. Моря почти совсем не видно, — мы огибаем остров. Вот дофда — там на приколе стоит десяток или два судов под желтым флагом! Этот флаг означает эпидемию холеры, как в Кавасе на Черном и как в Тузле в Мраморном море. Разумеется, он нам уже известен! Двигатель резко замолкает, лязгают якорные цепи, мы останавливаемся. Поднимается желтый флаг. Вот черт! Всеобщее беспокойство, суматоха. Капитан суетится, горячится, возмущается, кричит — шаланды в море. Ну, смелее, пассажиры до Афин! Полная неразбериха! Кубарем по трапу летят тюки и чемоданы, мужчины и женщины. Сколько крика, воплей и ругательств на всех языках! На маленьком молу, куда нас перевозят на шлюпках, стоит человек в белой фуражке, угодливый с богатыми и грубый с бедняками — чинуша, бюрократ! За решетчатой оградой — бараки... Карантин!

Карантин устроен на унылом острове, большом, как городская площадь. Карантин дурацкий, идущий вразрез со всеми законами здравого смысла, — этот карантин сам становится очагом холеры. Чиновники здесь, там жулики и прочие нечестные люди; позор греческому правительству, которое устанавливает такой порядок. Нас держали тут четыре дня, мы спали рядом с неизвестными людьми, среди огромного количества насекомых, уховерток и прочих паразитов, под огненным небом, и не было ни единого деревца, которое хоть как-то могло бы смягчить суровые условия быта. Ресторан, что звучит слишком высокопарно для этого заведения, — главный очаг жульничества, где патроны этого мероприятия разрешают продавать воду по сорок су за литр и заставляют питаться всякой гадостью по возмутительным ценам. А как же быть беднякам, для которых и одна драхма составляет приличную сумму?*

* Драхма примерно равна одному франку. Для сведения: за пять месяцев путешествия от Праги до Афин я истратил 800 франков (в ценах 1911 года), в том числе на фотопринадлежности.

Это был остров Святого Георгия в Саламинском заливе, прямо напротив Элефсиса. О прошлое, раздави это гнусное время! Эпические места, втоптанные в грязь потомственными марионетками, — вот как мы впервые познакомились. Наши жалобы, записанные в книге посетителей острова, оказались в единодушной компании. Но нет, слепой узколобый патриотизм перекрывал наши упреки и обвинения хвалебными и озорными отзывами, подписанными разными там Папапулосами, Данопулосами, Николестеосами, Фитанопулосами и пр. У организаторов этого безобразия эти отзывы создавали своеобразный иммунитет и, кто знает, позволяли надеяться на достойную нагрузку.

Вполне сотрясало мою душу. Мы приехали в Афины в одиннадцать часов утра, но я нашел тысячу предлогов, чтобы сразу не подниматься «туда». Я, наконец, сказал Августу, что не пойду с ним вместе, что меня мучит какое-то беспокойство, что я крайне возбужден и чтобы он соблаговолил оставить меня одного. Сразу после полудня я выпил кофе и погрузился в чтение объемистой почты, накопившейся за пять недель на мое имя в почтовом отделении. Затем, желая закончить день «там», я прошелся по улицам в ожидании захода солнца, а потом мне осталось лишь идти спать.

Увидеть Акрополь — это мечта, которую лелеешь (*дело происходит в 1911 году), даже не помышляя о ее осуществлении. Я не знаю, почему это холм заключает в себе сущность художественной мысли. Я могу оценить совершенство его храмов и признать, что в них абсолютно нет ничего сверхъестественного; и я долго считал, что здесь своего рода хранилище священного образца, основа всех мерил искусства. Почему именно эта архитектура, и никакая другая? Я очень хочу логически объяснить, что здесь все создано по самой непревзойденной формуле; но почему вкус, даже скорее сердце, которое ведет людей и диктует их мировоззрение, даже несмотря на периодическое желание пренебречь им, ведет нас сюда, на Акрополь, к подножию его храмов? Для меня это необъяснимая проблема. Ведь все мое существо полно абсолютного восторга к творениям других народов, других эпох, других широт! Так почему же, вслед за тысячами других, я должен воспринимать Парфенон в качестве неоспоримого Учителя, когда он возникает на своем каменном плато, и признавать, хотя бы и с гневом, его превосходство?

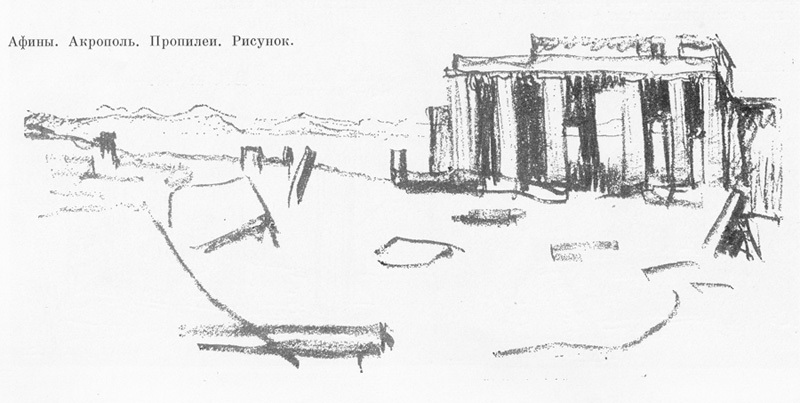

И эта уверенность, которую я предчувствовал даже тогда, когда всю свою способность восхищаться я без остатка отдавал исламу, должна была сегодня найти свое объяснение с могучей трубной силой, когда раздается стоустый вопль, напоминающий грохот водопада. Однако вспоминая, что Стамбул, на который я так надеялся, открыл свою тайну лишь после трех недель желаний и труда, я, пройдя пропилеи, ощущая определенный скептицизм, основанный на неизбежности самого горького разочарования...

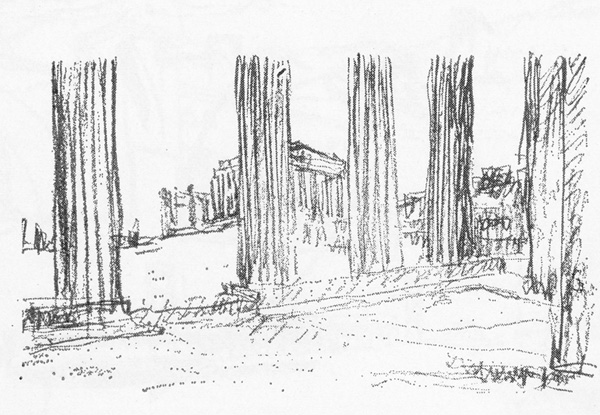

Его гигантское явление ошеломило меня поистине с венной жесткостью. Я прошел перистиль священного холма, и в едином порыве своих желтоватых колонн единственный и квадратный Парфенон высоко вознес свой каменный антаблемент. Нижние уступы служили основанием, и я насчитал в этом возвышении двадцать ступеней. Не существовало ничего — только храм, небо и вымощенная плитами площадь, истерзанная веками грабежей и насилия. И больше ничего от внешней жизни здесь не проявлялось — только вдали гора Пендели, откуда брали эти камни, с развороченной мраморной раной на склоне, да Химет, окрашенный в самые роскошные пурпурные тона...

Взобравшись по слишком высоким, не соответствующим человеческому масштабу ступеням, я вошел в храм прямо по центру, между четвертой и пятой колоннами, обработанными каннелюрами. Внезапно повернувшись, я охватил взглядом с этого места, когда-то предназначенного лишь для богов и жрецов, все море и Пелопоннес — пылающее море и уже угрюмые горы, в которые вот-вот врежется солнечный диск. Отвесный склон холма и возвышение храма над плитами пропилеи укрывают от восприятия какие-либо признаки современной жизни, вдруг пропадают две тысячи лет, и вас охватывает страстное поэтическое чувство. Обхватив голову руками и опустившись на одну из этих ступеней времени, вы чувствуете внезапно охватившую вас и не проходящую дрожь.

Заходящее солнце бросит свой последний луч на фронтон с метопами и гладким архитравом, пройдет между колоннами, проникнет в открытый проем в глубине портика и оживит тень, спрятавшуюся в глубине непокрытой, но сохранившейся целлы. Стоя на второй северной ступеньке храма там, где кончается колоннада, я пытался по трем ступенькам проследить их горизонтальность далеко за Эгийский залив. И у моего левого плеча, словно броневая обшивка, возникла громадная мнимая стена из живых каннелюр на колоннах, причем «капельки» мутул были похожи на заклепки.

Именно в этот закатный час резкий свисток выгоняет последних посетителей, какие-нибудь четверо или пятеро* (В этот год на Востоке была эпидемия холеры, и иностранцы, как правило, старались не рисковать), паломников, прибывших в Афины, переступают белый порог пропилеи, а затем первые из трех ворот, и, остановившись пораженные еще перед лестницей, ощущают у своих ног сумеречную бездну; а отступая назад, чувствуют, как неуловимо светится на море своим неотвратимым присутствием призрачное прошлое.

Храм Нике Атерос, словно часовой на вершине двадцатиметрового каменного цоколя, возвышается слева над огненно-оранжевой поверхностью моря, и на фоне пылающего неба четко вырисовывается угловая ионическая колонна его пронаоса. Прекрасное, грациозное сооружение в честь Победы.

Чтобы унять свое возбуждение, остаются дивные сумерки и долгая прогулка по улицам этого удивительно веселого и прозрачного города рядом с приятелем, который в этот пер- вый вечер, переживая свои собственные ощущения, будет соблюдать негласный договор о молчании и купаться во всепоглощающем успокоении. С вершины холма замкнутый контур закрывает своими уступами храмы и выявляет на фоне неба их колонны, воспринимаемые в неодинаковых ракурсах. На отлогом пути, ведущем к Парфенону, выбитые в скале уступы образуют первое препятствие. Но над ними нависают громадные мраморные ступени — главное препятствие на пути подъема. Жрецы выходили из целлы и из-под портика, ощущая сзади и по бокам окружение гор, и их взгляд поверх пропилеи был направлен к морю и далеким омываемым им горам. В середине береговой полосы, в глубине которой возвышается храм, солнце совершает свой путь до самых сумерек; и в знойные летние вечера его диск касается земли прямо по оси храма. Каменный венец, ограничивающий, плато, обладает способностью развеивать любые жизненные подозрения. Живой разум захватывает и ошеломленно погружается в даль, которую невозможно воссоздать. Ибо это было бы прекрасно, если бы вне реальности эти храмы, это море, эти горы, то есть весь это камень и вся вода не были бы лишь короткой отважной мечтой созидающего ума. Вот какая штука!

Физическое ощущение — словно глубокий вздох — распирает грудь, словно радость толкает вас к этой обнаженной скале, уже лишенной своего древнего мощения, и бросает в восхищение — от храма Минервы к Эрехтейону и от него к пропилеям. Снизу видно, как возвышающаяся громада Парфенона далеко выбрасывает свой горизонтальный архитрав и противопоставляет этому согласованному пейзажу свой фасад, словно щит. На еще сохранившихся фризах целлы скачут грациозные всадники. Я вижу их своими близорукими глазами там, на высоте, так же четко, будто трогаю их, — настолько масштаб их рельефа соответствует поддерживающей их стене» Восемь колонн, вырастающих из земли, подчиняются единому закону, и кажется, что они, ряд за рядом, поставлены не человеком, как это было на самом деле, а растут прямо из земных недр; их внезапное появление в своей ребристой фактуре добавляет к высоте, которую невозможно оценить на глаз, гладкую полосу лежащего на абаках архитрава. Строгое изобилие метоп и триглифов под каплями-«заклепками» слезника ведет взгляд за левый угол храма, к последней колонне противоположного фронтона, который, как блок гигантской мраморной призмы, обработанной до самого верха с очевидной математической точностью и чистотой, какую привносит в свою работу механик. Но западный фасад, отмечающий своей вершиной середину пространства, подтверждает — вместе с горами, морем и солнцем — жесткость маски и ее незыблемую ориентацию. Я подумал, что мог бы сравнить этот мрамор с новенькой бронзой, желая, чтобы, помимо обозначенного таким образом цвета, это слово вызывало ощущение оглушительного крика этой громадной массы, вознесенной с неумолимостью оракула. И перед лицом необъяснимой остроты этих руин все больше и больше разверзается пропасть между душой, которая призвана чувствовать, и рассудком, призванным измерять.

В ста шагах от этого неукротимого исполина, своими гладкими стенами и орнаментальными мраморными цветами улыбается живой, веселый четырехликий храм — Эрехтейон.

Ионический по характеру, он дополнен персеполитанскими архитравами. Говорили, что он был золотой, украшенный драгоценными камнями, слоновой костью и черным деревом; азиатские храмы в качестве очаровательной неожиданности добавили смущения в этот стальной взгляд, воспользовавшись тем, что он считал, что способен и улыбаться. Но, слава богу, время оказалось право; и я приветствую с холма возвращенную монохромию. Перед лицом уже описанного Парфенона необходимо отметить вертикальное положение шести женских фигур, поддерживающих каменный антаблемент, где впервые в Аттике появились дентикулы. Фигуры странно суровые, задумчивые, чопорные и одновременно улыбающиеся и чуть-чуть дрожащие, — вот, наверное, самое концентрированное впечатление от неповторимого размаха и неповторимого величия. Однако живой четырехликий храм с каждой стороны имеет свое неповторимое лицо. Он украшен фризами с лилиями и акантами, чередующимися с такими сверхъестественными элементами, как пальметты. И четко разделанные швы на плоскости архитрава доказывают, что победы приходили сюда в позах танцовщиц, — это известно. Разумеется, подобный мрамор с высеченными горельефами покоится в каком-то музее, — не могу вспомнить где. А что касается северного фасада, нависающего над отвесным склоном холма, опоясанным здесь вертикальными стенами из пирейского камня вперемешку с обломками древних колонн, то я не знаю, как выразить впечатление, создаваемое чистой элегией четырехколонного портика. Но, отдохнув, я предпочитаю вернуться к развалинам и разбросанным по земле обломкам, чтобы под защитой восстановленных древностей — пропилеи — вновь всматриваться и пытаться прочитать Парфенон.

И дни, и недели проходили в этом кошмарном сне, когда мы бывали здесь с раннего утра до самого вечера, до самого свистка смотрителей, выгонявшего нас за пределы окружающей Акрополь стены через какие-либо из трех ворот, которые в этот час, как я уже говорил, еще господствуют над спускающейся темнотой.

Как хорошо, что мы, зодчие, знаем это и размышляем об этом.

Храмы Акрополя сегодня насчитывают более двух с половиной тысяч лет, и на протяжении пятнадцати веков никто не занимался их содержанием. Но не только бури и ураганы разрушили их, — более вредоносными, чем землетрясения, оказались люди, — холм населяли несомненные троглодиты, ошеломленные удачной находкой. Они выламывали все, что им было нужно, — мраморные плиты и блоки, чтобы из смеси самана и щебня строить халупы для детворы. Турки построили здесь крепость. Какой объект для штурма! Однажды, в 1687 году, Парфенон служил пороховым складом. Во время осады снаряд пробил крышу и поджег порох. Все взлетело в воздух...

Парфенон сохранился, поврежденный, но не разрушенный, и вот: поищите на колоннах, обработанных каннелюрами и состоящих по высоте из двадцати блоков, стыки между ними — не найдете; проведите ногтем по колоннам в тех местах, где патина на мраморе немного различается по цвету, ибо налет времени оставляет на разных кусках мрамора разные следы, — ноготь ничего не почувствует. Собственно говоря, стыка нет, и жилковатые ребра каннелюр продолжаются на всю высоту, будто выдолбленные в монолите!

Попробуйте лечь на живот около колонны пропилеи и проанализировать ее начало. Прежде всего, вы лежите на покрытой плитами поверхности, горизонтальность которой так же абсолютна, как и теория. Крупные известняковые плиты лежат на искусственном грунте — на глубоком основании или, вернее, на высоком подъеме. База колонны, разрезанная двадцатью четырьмя каннелюрами, является цельной, как и охватывающее вас восхищение. И плита, уложенная вокруг наподобие своеобразной ванны, имеет край толщиной не более двух-трех сантиметров. Этот размер, достигнутый две тысячи лет назад — нимб рождения — еще ощутим и сегодня, и столь же свеж и чист, будто ваятель лишь вчера взял резец и молоток, чтобы тесать этот мрамор. Стена с тремя воротами, более широко открытая в середине, чтобы во время панафиней могли проехать колесницы, представляет собой мраморную поверхность с многочисленными вкраплениями известняка, пригнанными до такой степени, что их хочется погладить, что рука словно тянется проникнуть в мираж этих тысячелетних слоев, — поверхность настолько ровная, что совпадают прожилки на соседних камнях... Как и меня, вас придавит несравненное искусство и охватит стыд,... если подумать, что, увы, мы делаем в веке двадцатом.

Цельные колонны слева от Парфенона лежат брошенные на землю, как человек, которому в лицо швырнули горсть пыли. Здесь и ступенчатые барабаны, и звенья разорванной цепи. Невозможно представить себе, что же такое эти колонны, если не увидеть тех размеров, которые придал им Иктин. Их диаметр превышает человеческий рост — колоссальный масштаб, использованный в каком-либо акрополе, в каком-либо пустынном пейзаже, не поддающемся никакому человеческому масштабу. Непостижимо, что именно такой же диаметр имели и некоторые ублюдочные постройки, своего рода побочные дети Виньолы и у нас в центральной Европе!

Под гладким архитравом удивительно гибкая масса, передающая на колонну всю нагрузку от громадного антаблемента — это чуть выгнутый эхин капителей, соединенный тремя колечками, общая толщина которых равна длине большого пальца руки. Каждое из этих колец (посмотрите на землю эту опрокинутую колонну) имеет выверенные до миллиметра размеры грани и канавки, и никакие повреждения, никакое выветривание не могли их нарушить. И все-таки прекрасно, обмерив на развалинах (полезные свидетели) эти необычные истины, поразмыслить над ними в тени карнизов* и убедиться в их совершенно необходимой функции.

* Высотой более двадцати метров — в начале этого первого путешествия на Восток у меня еще не было привычки делать обмеры построек, привлекших мое внимание. Это же осознание размеров, которое меня покарало без промедления. Отсюда идет то, что я назвал «человек с поднятой рукой» — ключ ко всей архитектуре.

Утомительные часы под разглашающим светом Акрополя. Опасные часы, вызывающие горестное сомнение в нашей силе, в искусстве нашего искусства. Ибо оказывается, что нагоняющий эллинизм как раз присутствует во всех отмеченных вещах и что имена Иктина, Калликрата и Фидия связаны с кольцами эхина как в высшей математикой храма.

Те, кто занимается искусством архитектуры, в какой-то момент своей жизни оказывается с опустошенной головой и разрываемым сомнениями сердцем перед задачей придать мертвому материалу живую форму и потому поймут меланхолию моих монологов среди руин — моих холодных бесед с немым камнем. Я часто уходил из Акрополя полный тяжелого предчувствия, не осмеливаясь думать, что когда-то придется действовать самому. Неоднократно вечерами со склона Ликавита, возвышающегося за Акрополем, я видел, как за современным городом зажигается растерянный холм и его мраморный часовой на вершине — Парфенон — ведет его в сторону Пирея, к морю, которое было тем самым путем, по которому столько завоеванных сокровищ было принесено под портики храмов. Огромный скальный скелет в гаснущем свете над всеми этими красноватыми землями. Гаснущий свет над жаждущей влаги красной землей коагулирует черную кровь над Акрополем и его Храмом — бесстрастным штурманом, который выдерживает направление из любых движений своих удлиненных сторон. Зажигается цепочка света — это прозрачный бульвар, окружающий огромный скальный скелет и уходящий вправо, к районам, оживленным современной жизнью.

Вот и адская картина: небо постепенно угасает в море. Пелопоннесские горы ждут тени, чтобы исчезнуть, и в наступившей ночи весь пейзаж словно зацепился за горизонтальную линию моря. Темный узел, связывающий небо с ночной землей, — это тот самый мраморный штурман. Его колонны, берущие начало в тени, поддерживают темный фронтон, но блики света прорываются между ними, как пламя из иллюминаторов горящего корабля.

Сегодня я вновь прошел по каменистой дороге значительное расстояние. Мне пришлось выпить довольно много мастики в качестве средства против холеры, охватившей в 1911 году весь Восток. Среди безмолвной земли открылся залив, когда-то бывший кладезью тайн, — Элефсис! Среди античных следов фантазия восстанавливает диалог мрамора архитравов и морских горизонтов в присутствии иностранного гостя. Небо совсем черное. Гигантское перевернутое горнило покрыло своим сводом бронзовые волны, растекшиеся в многочисленных заливах и бухточках, где несколько островков напоминают плавающий в расплаве шлак. Маленький поезд провез меня между нескольких разных полей, и скоро мы пришли на вершину холма. Над полукруглой бухточкой, словно тяжелые шары, висели облака; на пустынном песке скрючились три сосны. Далекие горы с зазубренными вершинами, разрывавшие розовый веер последних солнечных лучей, словно помогали ночной зелени проникнуть своими горькими испарениями в трепещущий небосвод.

Стало прохладно, и я полностью протрезвел. Я уже давно был один — вот уже семь месяцев, как я путешествую по Европе, добравшись сюда от самого Берлина. Недомогание изводило меня. Вечером, как обычно, я был в шумном кафе; пронзительные звуки скрипки буквально терзают меня. И вот снова эта музыка шикарных кафе и дрянных заведений, непременных гонцов европейского прогресса.

Сегодня я опять выпил много мастики. Видел, как по улице несли покойника с зеленым, усиженным мухами лицом, в открытом гробу; черноволосые священнослужители в православных одеяниях.

Ежечасно кто-нибудь умирает. Сильный удар был первым. Сначала восхищение, поклонение, потом подавленность. Это проходит, и у меня тоже. Я иду мимо чудовищных колонн и антаблементов, мне больше не нравится сюда ходить. Когда я вижу это издали, мне кажется, что это труп. Все, — умиление кончилось. Это роковое искусство, от которого не убежишь. Ледяное, как огромная неизменная правда. — Но когда я вижу в своем блокноте стамбульские зарисовки, у меня согревается сердце!..

Сегодня мое послание выглядит более достойно. Перебирая тысячи фотографий, собранные в картонных папках в археологическом институте, я видел изображение трех пирамид. Сила ветра, изменяющего очертания дюн, буквально выдула из моей головы жалобу Эдипа. Крайнее потрясение последних недель постепенно рассеивается; у меня простые дела, знакомая архитектура, и я мечтал о домике в каком-нибудь уголке Италии...

Свой выбор я сделал: я не буду задевать новую культуру. Подвиг пирамид огромен, а я слишком устал. Курс на Сицилию, а не на Кипр. Я не увижу ни мечети Омара, ни пирамид... Но я описываю все глазами, которые видели Акрополь, и уеду отсюда радостный.

Ах!

Свет!

Мрамор!

Монохромия!

Все фронтоны отменены, кроме Парфенона, созерцающего море, глыбы из другого мира. Того самого, который захватывает человека и ставит его над миром. Акрополь, который внимает мольбам и возвышает!

Меня целиком захватывает радость воспоминаний, и укрепляется желание взять с собой картину всего виденного как новую, отныне неотъемлемую часть моего существа.

Добавить комментарий